レジ袋を選ぶとき、サイズ表記の違いや店舗ごとの規格差で「どれを選べばいいの?」と迷ってしまうことはありませんか。

毎日の買い物でよく使うものだからこそ、サイズ選びに失敗すると使いにくさが気になることもありますよね。

この記事では、レジ袋の号数・リットル・タテ×ヨコ×マチといった基本の見方から、スーパーやコンビニ、100均の違い、用途別のおすすめサイズまでやさしくまとめました。

迷いやすいポイントを一つずつ整理していくことで、自分に合ったレジ袋を選びやすくなります。

買い物や家のストックをスムーズにしたい方に向けて、分かりやすく丁寧にお伝えしていきますね。

レジ袋サイズの基本をやさしく整理

すぐに選べるよう、まずは基礎をシンプルにまとめました。

レジ袋のサイズ表記と規格の見方

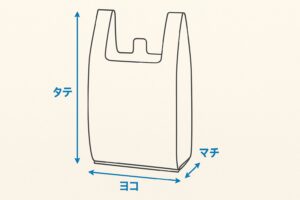

レジ袋のサイズは「号数」「リットル」「タテ×ヨコ×マチ」で表されます。

号数は全体の大まかな大きさを示し、リットルはどれくらいの量が入るかの目安になります。

さらにタテ×ヨコ×マチは実際の寸法を示していて、入れたい物の形や幅との相性を確かめるときにとても役立ちます。

同じ号数でもメーカーによって微妙に寸法が違う場合があるため、数字を合わせて確認しておくと想像しやすくなりますよ。

また、普段よく使う食品トレーやペットボトル、野菜などを思い浮かべてサイズを照らし合わせると、より自分の生活に合った袋が選びやすくなります。

▼サイズ表記の違いがひと目で分かる比較表

| 表記項目 | 意味 | 確認すると便利なポイント |

|---|---|---|

| 号数(No.○) | おおまかな大きさの目安 | メーカーによって寸法が違うため必ず数字もチェックする |

| リットル(容量) | 入る量の目安 | 10〜20Lが普段使いしやすい。迷ったら容量基準で選ぶと安心 |

| タテ×ヨコ×マチ | 実寸サイズ | 惣菜トレーやペットボトルなど、普段よく入れる物の形と照らし合わせる |

| 厚み(μミクロン) | 破れにくさの目安 | 重い物・角ばった物を入れる日は厚めを選ぶと扱いやすい |

実物のレジ袋を一度測っておくと、次に買うときの基準ができて便利です。

【地域差あり】東日本と西日本でサイズが異なる理由

同じ号数でも地域によって横幅やマチが違うことがあります。これはメーカーごとの規格差が背景にあり、古くから流通してきたサイズ基準がそのまま地域に根付いているためなんです。

例えば、東日本では横幅がやや広め、西日本ではマチが深め、といった傾向が見られる場合もあります。

旅行先や引っ越し先で「なんだかいつものサイズと違う?」と感じるのはそのためで、見慣れた号数でも使い心地が変わることがあります。

迷ったときはタテ×ヨコ×マチの数字をしっかり見ることで、自分が普段使っているサイズに近いものを探しやすくなりますよ。

よく使うシーン別に考える“ぴったりサイズの選び方”

お弁当には横幅が広く底が安定しやすいM〜Lサイズ、日用品の買い物には標準的なMサイズ、細長い物やペットボトルにはS〜Mサイズが向いているなど、用途によって選ぶべきサイズが変わります。

たとえば、惣菜トレーのような横に広いものはマチがしっかりある袋だと傾きにくく、衣類を入れたい場合はシワが寄りにくい大きめサイズが扱いやすいこともあります。

袋に入れたときの重なり方や収まり方をイメージしながら選ぶことで、「もう少し大きいほうがよかった…」という失敗を防ぎやすくなります。

日常の買い物パターンを思い浮かべておくと、自分に合うサイズがより選びやすくなります。

スーパー・コンビニ・100均のレジ袋を比較して選ぶ

店舗ごとにサイズの特徴があるため、違いを知っておくと選びやすくなります。

主要チェーンのレジ袋サイズラインナップまとめ

スーパーは容量重視、コンビニはお弁当や惣菜が安定して入れやすい形、100均は枚数の多さや家庭で使いやすいサイズ展開が充実しているなど、それぞれの店舗によって特徴があります。

普段よく利用する店舗の傾向を知っておくと、自分の生活スタイルに合ったサイズを見つけやすくなります。

また、同じ系列店でも店舗によって扱うサイズが違うことがあり、曜日や品揃えによってラインナップが変わる場合もあります。

よく買う商品の大きさを思い浮かべながらサイズ表記を見ることで、より自分に合うレジ袋を選べるようになります。

▼コンビニ・スーパー・100均の比較表

| 店舗分類 | 重視しているポイント | よく見かけるサイズ | 合う用途 |

| コンビニ | お弁当が傾きにくい横広設計・安定性 | S〜M(お弁当用の横広M多め) | お弁当・惣菜・飲み物まとめ |

| スーパー | 容量重視・大きめサイズも充実 | M〜L(15〜25L前後) | 食材まとめ買い・日用品購入 |

| 100均 | 枚数の多さ・家庭で使いやすい汎用性 | S〜Lまで幅広く展開 | ゴミ捨て、収納、小物整理、多用途 |

季節によって購入する品物の傾向が変わるため、季節ごとに少しサイズを変えて選ぶのも便利ですよ。

店舗ごとに“微妙に違う”サイズ規格とチェックすべきポイント

同じMでも横幅やマチに差があることがあり、メーカーの違いや用途に合わせた設計の影響で寸法にばらつきが生まれます。

数字を見るだけでも入れやすさの違いがイメージしやすいですが、実際に袋を広げてマチの深さや持ち手の長さを比べると、さらに使い勝手の違いが分かります。

とくに惣菜トレーやお弁当を入れる際は横幅が1〜2cm違うだけで安定感が変わるため、細かい部分までチェックしておくと便利です。

また、袋の厚みや素材によっても耐久性が違うため、用途に合わせて選ぶことが大切です。

100均(ダイソー・セリアなど)のレジ袋比較

100均のレジ袋は種類が豊富で、薄手から厚手まで幅広く揃っています。乳白色タイプは強度があり、普段使いにも安心して使えます。

また、ロールタイプや持ち手が長めのタイプなど、家庭で使いやすさを重視した商品も多く見つかります。

枚数が多い商品は日常的に使いやすく、ゴミ捨てや小物整理など幅広い用途で活躍します。最近ではサイズ展開も細かく、普段の買い物用からお弁当向け、衣類収納に使える大きめサイズまで揃っているため、用途に合わせて使い分けしやすいのも魅力です。

用途にぴったりのサイズを探す楽しさもあり、生活スタイルに合わせて選ぶ幅が広がります。

レジ袋とポリ袋・ごみ袋の違いを整理

名前が似ていて迷いやすい3種類の違いをまとめました。

レジ袋・ポリ袋・ごみ袋のサイズ目安と用途の違い

レジ袋は持ち手付きで持ち運びがしやすく、買い物や日用品整理など幅広い場面で活躍する万能タイプです。

形状的に持ち上げる動作が多い場面でも扱いやすく、急いでいるときや荷物が多いときにもサッと使えるのが魅力です。

ポリ袋は口が広く薄手で、食品の小分けや保存、野菜の一時保管など“ちょっと分けたい”ときにぴったり。

サイズ展開も豊富なので、キッチンや家事のさまざまな場面で使いやすい特徴があります。

一方、ごみ袋は容量が大きく、かさばるものをまとめたいときに重宝します。厚みや耐久性を選ぶことで、家庭ごみだけでなく収納や衣替えの際にも活躍しやすいですよ。

▼3種類の違いがひと目で分かる比較表

| 種類 | 特徴 | 向いている用途 | サイズの傾向 |

|---|---|---|---|

| レジ袋 | 持ち手付き・持ち運びやすい・万能タイプ | 買い物、日用品、外出時の荷物まとめ | S〜Lまで幅広い。15〜20Lが日常で使いやすい |

| ポリ袋 | 口が広い・薄手・中身が見えるタイプも多い | 食品の小分け、野菜保存、小物仕分け | 小〜中サイズが豊富で軽い物向き |

| ごみ袋 | 容量が大きい・厚手で丈夫 | 家庭ごみ、衣類整理、かさばる物の保管 | 20〜45L以上など大きい容量が中心 |

それぞれの特性を理解しておくことで、場面に合わせて自然に使い分けられるようになり、ストレスのない袋選びができるようになります。

素材・色・厚みの違いが使い心地に影響する理由

乳白色は中身が透けにくいため、買い物袋として使うと生活感が出にくく、キッチンやリビングでの一時置きにも向いています。

一方、透明タイプは内容物が確認しやすく、野菜の保存や小物の仕分けなど“中身を見たい”場面でとても便利です。

また、袋の厚みも使い心地に大きく影響します。厚手タイプは破れにくく、重い物や角ばった物を入れる際に安心感があります。

薄手タイプは枚数が多くコスパが良いだけでなく、サッと取り出せる手軽さも魅力です。用途に応じて厚さや素材を選ぶことで、より快適に使い分けができ、日々の家事がスムーズに進むようになります。

サイズがわからないときの簡単チェックリスト

初めて選ぶときに役立つ目安をまとめました。

号数が分からないときの“すぐ分かる”リットル目安

日常でよく使うのは10〜20L前後です。初めてサイズを買うときはリットル表記を見るとイメージしやすく、普段の買い物でどれくらいの荷物が入るのかを具体的に想像しやすくなります。

また、家族構成や買い物の頻度によっても必要な容量は変わるため、自分の生活パターンを思い浮かべて選ぶとより失敗しにくくなります。

たとえば、まとめ買いが多い方は20L以上が便利で、コンビニ利用が多い方は10〜15Lが扱いやすいことが多いです。

タテ×ヨコ×マチから計算してぴったりサイズを判断する方法

家にあるレジ袋を軽く測るだけでも、近いサイズが分かります。タテ・ヨコ・マチの組み合わせ次第で入れられる物の形が大きく変わるため、よく入れる物の形状に合わせて寸法を確認しておくと安心です。

特にマチ幅は安定感に関わるので、惣菜トレーや弁当をよく買う方は広めを選ぶと使いやすくなります。

迷ったときはすこし大きめを選ぶと中身が窮屈になりにくく、日用品の整理にも流用しやすいメリットがあります。

用途別おすすめサイズリスト

買い物、衣類整理、小物やペットボトルの持ち運びなど、日常で使いやすいサイズをまとめています。

買い物用には15〜20L、衣類整理にはMより少し大きめのもの、ペットボトルなら細長い形に合うS〜Mがぴったりです。

また、キッチンの生ごみ処理には小さめのSサイズが扱いやすく、子どもの持ち物をまとめるときには軽くて持ち手のしっかりしたMサイズが便利ですよ。

▼用途別に選びやすいサイズ比較表

| 用途 | 推奨サイズ | 特徴・理由 |

| 買い物(食品・日用品) | 15〜20L(M前後) | 惣菜トレーや日用品が収まりやすい標準サイズ |

| 衣類整理・収納 | M〜L(20L以上) | シワになりにくく、かさばる衣類も入れやすい |

| ペットボトル・細長い物 | S〜M | 細長い形に沿って入れやすく持ち運びがスムーズ |

| キッチンの生ごみ用 | S | 小さめサイズが扱いやすく、交換頻度にも◎ |

| 子どもの持ち物まとめ | M | 持ち手がしっかりし、重さのバランスが取りやすい |

用途ごとの特徴を知ることで、迷わず選べるようになります。

レジ袋選びで押さえたいポイントとお得な買い方

日常のストックもラクになる選び方を紹介します。

パッケージ表記・規格番号の見方

サイズ以外にも、寸法・厚み・ブランド名、製造番号、素材、用途の目安など細かい情報が記載されています。

これらを確認しておくことで、自分が求める使い心地により近いレジ袋を選びやすくなります。

たとえば、厚みは耐久性に関わるポイントで、重い物を入れたいときは少し厚めのタイプが安心です。

また、寸法は横幅・縦幅・マチ幅のバランスを見ることで、入れたい物の収まり具合を事前にイメージできます。ブランドごとに表記の仕方が異なる場合もあるため、比較しながら選ぶと、自分に合った袋を見つけやすくなりますよ。

選ぶ前にパッケージを少し丁寧に見るだけで、失敗しにくくなる便利なポイントがたくさん隠れています。

メーカー・ブランドごとの違いを比較するコツ

メーカーによって厚みやサイズ感が少しずつ違います。普段使っているものを基準にすると迷いにくいです。

また、同じ号数でもブランドごとに横幅が広めだったり、マチが深めに設計されていたりと特徴が変わることがあります。

こうした差は、入れやすさや持ちやすさに大きく影響するため、普段の使い方に合うメーカーを選ぶことが大切です。

お弁当をよく買う方は横幅が広めのブランド、日用品をまとめて持ち帰ることが多い方は厚みがあるタイプなど、用途ごとに選ぶブランドを変えることで、日常の使い心地がぐんと良くなります。

いくつかのメーカーを試して“自分の定番”を見つけるのもおすすめですよ。

まとめ買いするときの選び方

ケース入りやロールタイプは補充しやすく、ストックも簡単。家族構成や使う頻度に合わせて選ぶと便利です。

たとえば、家族が多い家庭ではケース単位での購入がコスパが良く、ストック切れの心配も少なくなります。

一方、ロールタイプは必要な分だけスッと取り出せるので、キッチンや洗面所に置きたい場合に向いています。

また、大容量パックを買うときは収納場所も考えておくと扱いやすくなります。季節ごとに使う量が違う場合は、必要な時期だけまとめ買いするのも有効です。

用途と保管しやすさをセットで考えることで、無駄なく使えて暮らしがより快適になります。

人気のレジ袋をレビューでチェック

実際に使った人の声から分かるポイントを紹介します。

人気メーカーのレジ袋一覧

用途や素材の違いを踏まえながら、選びやすいポイントを整理しています。

各メーカーごとに得意な特徴があり、厚みのしっかりしたタイプや柔らかく結びやすいタイプ、エコ目的で素材を工夫したタイプなど、実は個性が大きく分かれます。

用途に合わせて選ぶことで、レジ袋の扱いやすさがぐんと変わってくるため、「自分がよく入れる物の傾向」を思い浮かべながら比較するとより選びやすくなります。

また、季節や購入する商品の変化に合わせてメーカーを使い分けるのもおすすめで、軽い物が多い季節は薄手タイプ、重い食材を買う時期には厚めタイプなど、生活スタイルに合わせた選び方も広がります。

レビューで分かる“使いやすいポイント”

破れにくさ、厚み、サイズ感など、実際の声は選ぶときの参考になります。

たとえば、「マチが広くてお弁当が傾きにくい」「乳白色で中身が見えにくいのが嬉しい」「持ち手が長めで持ち歩きやすい」など、レビューには実際の使い心地が具体的に書かれていることが多いです。

また、袋の滑りやすさや開きやすさ、結びやすさなど、商品説明だけでは分かりにくい細かなポイントも口コミでチェックしやすいのがメリットです。

実際に使った人の声を参考にすることで、自分の生活に合ったレジ袋の選び方がより明確になり、満足度の高い選択がしやすくなります。

よくある質問(Q&A)

Q1. レジ袋の「号数」と「リットル」はどちらで選ぶべき?

リットルのほうが容量がイメージしやすいため、初めての方にはおすすめです。10〜20Lは普段使いしやすいサイズです。

Q2. S・M・Lサイズは店舗ごとに違いますか?

はい、同じMでも横幅に差がある場合があります。タテ×ヨコ×マチの寸法を見ると失敗しにくいです。

Q3. 東日本と西日本でサイズが違う理由は?

メーカーごとの製造規格が異なるためです。違いを感じたら寸法を確認すると安心です。

Q4. 普段使っているレジ袋の号数が分からない場合は?

家にあるレジ袋を実際に測ることで、おおよそのサイズが分かります。迷ったときは少し大きめを選ぶと使いやすいですよ。

Q5. 100均のレジ袋は薄くて不安ですが普段使いできますか?

最近は厚みのあるタイプも増えており、日常の買い物にも使いやすく改良されています。

まとめ:自分に合ったレジ袋サイズ選びで毎日を便利に

レジ袋はサイズや形の違いを知るだけで、驚くほど選びやすくなります。

号数やリットルの意味、店舗ごとの規格差、用途に合わせたサイズなどを理解すれば、買い物中に迷う時間もぐっと減りますよ。

さらに、自分がよく購入する食品の大きさや、普段使う袋のクセを把握しておくことで「このサイズなら安心して使える」という感覚が自然と身につき、ストックするときにも迷いにくくなります。

この記事では、初めてサイズを意識する方でもスムーズに選べるよう、必要なポイントを丁寧に整理しました。

家での収納やキッチンの整理、小物の仕分けなど、レジ袋が活躍する場面は意外と多く、サイズ選びが合っているだけで毎日がぐっとラクになります。

自分の暮らしに合うレジ袋を常備しておくことで、買い物の帰り道が安心になるだけでなく、家の中のちょっとした整理整頓までスムーズにつながりますよ。

毎日のちょっとした手間も自然と減り、ストレスの少ない袋選びができるようになります。ぜひ、次にレジ袋を選ぶ際の参考にしてみてくださいね。