荷物を送るときに目にする「上積み厳禁」や「下積み厳禁」のシール。

なんとなく見たことはあるけれど、「どう違うの?」「どんなときに使えばいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

特に、フリマアプリやネットショップで発送を経験した方にとっては、正しく使い分けることが安心につながります。もし指定を間違えてしまうと、せっかく丁寧に梱包した荷物が破損してしまうことも…。

この記事では、わかりやすく「上積み厳禁」と「下積み厳禁」の違いや意味を解説し、宅急便での取り扱いや注意点をイラストや具体例とともに丁寧にまとめています。

最後まで読むことで、初めて発送する方でも「これで安心!」と思える知識が身につきますよ。

上積み厳禁・下積み厳禁とは?意味と読み方をやさしく解説

荷物に貼られている指定シールの意味を、まずは基本からおさえましょう。

まず知りたい!上積み厳禁・下積み厳禁の意味と正しい読み方

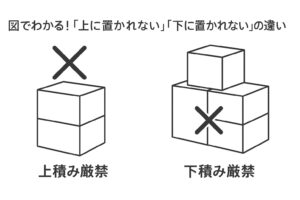

「上積み厳禁(うわづみげんきん)」は「荷物の上に他の荷物を載せてはいけない」という意味です。つまり、大切な荷物の上にさらに重い箱を積み重ねられることを防ぐための指定です。

対して「下積み厳禁(したづみげんきん)」は「荷物の下に置かないでほしい」という意味で、軽くて壊れやすい物が下に入ってしまうと全体の重みを受けてしまう危険があるために用いられます。

どちらも大切な荷物を守るための注意表示であり、似ているようで対象となる状況や守りたいポイントが異なります。

たとえば、ケーキや陶器の箱には上積み厳禁が多く、ノートパソコンや薄い精密機器の箱には下積み厳禁が適しているといえます。

なぜ必要?荷物の保護や配送現場での理由

トラックや倉庫ではたくさんの荷物が積まれるため、上や下に置かれると大きな重みがかかります。

その結果、壊れやすいものや形が崩れやすい荷物は破損のリスクが高まるのです。

さらに、運送中の揺れや振動によって内部に余計な力が加わり、見た目には問題がなくても中身が破損してしまうケースもあります。

そのため、現場のスタッフが一目で理解できるよう、わかりやすいシールや表示が必要になるのです。

宅急便やゆうパックなどで実際にどう指定される?

フリマアプリや郵便局からの発送でも「割れ物」や「精密機器」を送る場合に指定できます。

窓口で「上積み厳禁でお願いします」と伝えると、専用シールを貼ってもらえますよ。

コンビニからの発送でも同じように対応してもらえる場合が多く、店員さんに伝えるだけで安心して依頼できます。

また、シールが手元にないときはマジックで大きく手書きする方法も有効で、現場での見落とし防止につながります。

上積み厳禁と下積み厳禁の違いを図解で理解しよう

図やイラストで見ると、使い分けがぐっとわかりやすくなります。

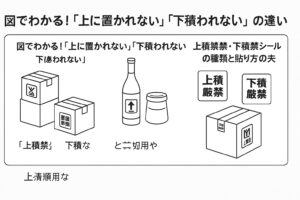

図でわかる!「上に置かれない」「下に置かれない」の違い

上積み厳禁=荷物の上に何も置かれないように守ること。

下積み厳禁=荷物が一番下に置かれないように守ること。

似ているようで役割が違います。

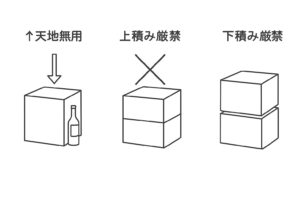

「天地無用」との違いも押さえておこう

「天地無用」は「上下を逆にしてはいけない」という意味。こちらは向きに関する指定で、上積み厳禁・下積み厳禁とは役割が異なります。

たとえば、ガラス製のボトルやプリンなど崩れやすい商品は天地無用の指定がないと逆さに置かれてしまい、中身が漏れたり破損につながる恐れがあります。

逆に、上積み厳禁や下積み厳禁は重さや位置の指定なので、守りたいポイントがまったく違うのです。

混同しやすい3つの指定ですが、それぞれ意味を理解して正しく使うことが大切です。

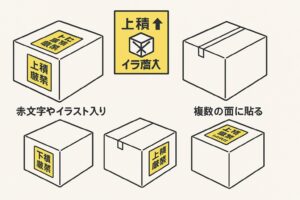

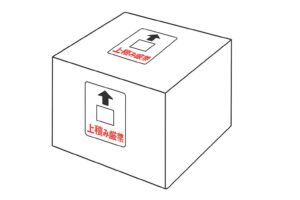

上積み厳禁・下積み厳禁シールの種類と貼り方の工夫

赤文字やイラスト入りなど、宅配業者ごとにデザインがあります。シールは箱の複数の面に貼ると現場スタッフにも気づいてもらいやすいです。

さらに、上面・側面・正面と複数箇所に貼ることで、積み込み時や運搬時にどの方向から見てもすぐに確認できるようになります。

貼る位置を工夫することで、伝えたい内容がより確実に相手に届きやすくなります。

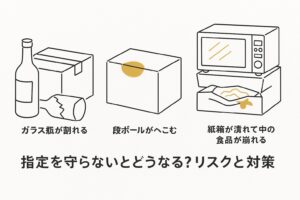

指定を守らないとどうなる?リスクと対策

実際に指定を無視すると、どんなトラブルがあるのでしょうか?

起こりやすい破損・へこみ・変形の事例

ガラス瓶が割れる、段ボールがへこむ、家電の外箱が変形するなど、形が変わってしまうトラブルが起きやすいです。

さらに、プラスチック容器がひび割れる、紙箱が潰れて中の食品が崩れる、精密機器の外装にキズが入るなどもよく見られる事例です。

見た目は小さなへこみであっても、中身の品質や機能に影響することがあり、受け取った側にとっては大きな不安につながります。

なぜそうなる?輸送中の力のかかり方

荷物の上に重い箱が積まれると下の荷物は強い圧力を受けます。逆に下積みされた荷物はトラックの振動や重みが集中し、破損の原因になりやすいのです。

特に高速道路を走行中の細かい揺れや、仕分けセンターでの荷物の移動による衝撃は見過ごせません。

また、段差を越えるときの衝撃や急ブレーキなども力を加える要因となり、しっかりした梱包がされていないとトラブルが発生しやすくなります。

結論|梱包材・段ボールの選び方と指定の徹底で防げる

段ボールは二重構造を選び、隙間には緩衝材をしっかり詰めましょう。新聞紙やエアキャップなどを活用することで、外部からの力を分散させることができます。

さらに「上積み厳禁」や「下積み厳禁」のシールを添えることで安心度が高まります。加えて、シールは複数の面に貼る、手書きで補足するなど、目立たせる工夫を取り入れるとより効果的です。

主要宅配業者(ヤマト・日本郵便など)の対応まとめ

実際の宅配業者ごとのルールを知っておくと安心です。

ヤマト運輸・佐川急便・日本郵便の公式ルール

いずれも「指定があれば対応する」形をとっています。ただし荷物量が多いと、現場で必ず守られるとは限りません。

特に年末年始やセール期間など荷物が集中するタイミングでは、現場スタッフも迅速に作業を進める必要があるため、全ての荷物に目が届かないケースも出てきます。

そのため、シールを貼るだけでなく、受付時に口頭で念押しすることや、複数面に表示をすることが効果的です。

また、業者によっては「精密機器」「ガラス」などの専用ラベルを追加で貼れる場合もあり、用途に合わせて組み合わせるとさらに安心できます。

コンビニから発送するときの指定方法

コンビニの窓口に伝えると、その場でシールを貼ってもらえます。口頭でのお願いも忘れずに。

さらに、スタッフが忙しい時間帯には見落とされやすいこともあるので、あらかじめ自分でシールを用意しておき、持ち込む際に貼っていくのも一つの工夫です。

店舗によっては「この面に貼ってください」とお願いすると、より確実に指定が伝わります。

現場スタッフに伝わりやすい工夫

シールを複数枚貼る、目立つ場所に「上積み厳禁」と手書きするなどの工夫をすると安心です。

さらにマジックペンで赤字や太字を使って書く、矢印や簡単なイラストを添えると視覚的に目立ち、スタッフにも意識してもらいやすくなります。

梱包時に箱の強度を高めることも合わせて実践すると、より安全に配送が行えます。

よくあるQ&A(FAQ)で疑問を解消!

実際に多い質問をまとめてみました。

Q:「上積み厳禁と天地無用はどっちを貼ればいい?」

→ A:荷物の向きが大事なら天地無用、重さで守りたいなら上積み厳禁を選びましょう。

Q:「シールを貼ったのに守られなかった場合は補償される?」

→ A:破損した場合は中身や状況によって補償対象になることも。発送前に伝えておくと安心です。

Q:「下積み厳禁は宅配便で本当に効果があるの?」

→ A:完全に守られる保証はありませんが、伝えることでリスク軽減にはつながります。

Q:「コンビニ発送でも上積み厳禁シールは使える?」

→ A:はい。窓口で伝えれば貼ってもらえます。

Q:「自分で手書きしてもOK?」

→ A:大丈夫です。大きめに、目立つ位置に書くとより伝わりやすいです。

上積み厳禁・下積み厳禁の使い分けと指定のコツ

どんなときに使うべきか、基準を整理しましょう。

どう選ぶ?指定が必要になる代表例

- 上積み厳禁:ケーキ箱、陶器、液体入りの瓶など。特にケーキや和菓子の箱はちょっとした重みでも潰れてしまうことがあるので注意が必要です。陶器やガラス製の花瓶も、上に重ねられると簡単にひび割れてしまいます。液体入りの瓶は外見が丈夫に見えても、圧力でキャップが緩んで漏れが起こることもあります。

- 下積み厳禁:パソコン、精密機器、軽量で壊れやすいもの。薄型ノートパソコンやタブレットは外見が硬そうでも、下に置かれると液晶に強い力がかかりやすく危険です。その他、フィギュアや模型など軽量で繊細なものも下積みされると簡単に破損します。食品で軽いもの(チップスやマカロンなど)も下積みすると中身が粉々になってしまうので指定が有効です。

発送時に誤解を避けるための一言フレーズ集

「こちら、割れ物ですので上積み厳禁でお願いします」など、声に出して伝えると確実です。

場合によっては「精密機器が入っていますので下積み厳禁でお願いします」と伝えると、相手にも理由が伝わりやすくなります。

また、慣れていないスタッフに対しても丁寧に補足すると好印象を持ってもらえることが多いです。

ネットショップやフリマアプリで伝えるときの工夫

取引メッセージに「上積み厳禁でお願いします」と記載しておくと安心。購入者とのトラブル回避にもつながります。

さらに、発送前に「緩衝材でしっかり梱包しました。上積み厳禁のシールを貼って発送します」と伝えると、受け取る側も安心でき、信頼度が高まります。

これによりリピーターや高評価レビューにもつながりやすくなります。

【図解・写真付き】現場での対応例まとめ

画像やイラストを見るとさらに理解が深まります。

実際の梱包イラストとシール貼りの位置

箱の上面と側面にシールを貼ると、積み込みのときに見落とされにくくなります。

現場で役立つ写真・動画リンクまとめ

ネット上には実際の梱包例やシール貼付例の動画も多く掲載されています。

特に、段ボール箱へのシールの貼り方や、コンビニ発送時の梱包手順などを分かりやすく紹介している動画は、初めての方にとってとても参考になります。

文字だけではイメージしづらい部分も、動画で見ることで具体的な作業の流れがつかみやすくなり、不安の解消にもつながります。ぜひ一度チェックしてみてください。

まとめ

「上積み厳禁」と「下積み厳禁」は、荷物を守るための大切な指定です。一見似ているように思えても、意味はしっかり違います。

上積み厳禁は「荷物の上に置かれないようにする」、下積み厳禁は「荷物を一番下に置かれないようにする」という役割を持っています。この記事では、その違いと理由、さらに宅配便での実際の使い方を解説しました。

正しく理解して使えば、配送中のトラブルを減らし、安心して荷物を届けることができます。

特にフリマアプリや贈り物の発送など、大切な荷物を送る場面では、ちょっとした一言やシール一枚が大きな安心につながります。

ぜひ今回のポイントを参考にして、次の発送時に役立ててみてくださいね。