おこわや赤飯、おはぎなど、日本の食卓に欠かせない「もち米」。でも、いざ作ろうとすると「どのくらい浸せばいいの?」「短時間でもおいしく炊ける?」と迷ってしまう方も多いですよね。

実は、もち米は吸水時間ひとつで食感や味わいが驚くほど変わります。ふっくらもちもちに仕上げるには、時間・水温・調理方法のバランスがとても大切なんです。

この記事では、基本の吸水時間から季節別の目安、時短テクニックまでやさしく解説します。

炊飯器・蒸し器・電子レンジなど、どんな道具でもおいしく仕上げられるよう、初心者の方でも安心して実践できる内容にまとめました。

読んだあとには「もう失敗しない!」と思えるはずですよ。

もち米をおいしく炊くために大切な「吸水時間」とは?

もち米の基本を知ることで、ふっくらした仕上がりに近づけます。まずは吸水がなぜ大事なのかを見ていきましょう。

もち米の特徴と、白米・うるち米との違い

もち米は、うるち米に比べてアミロペクチンという成分が多く、これが「もちもち感」を作り出します。

一方、白米(うるち米)はアミロースが多く、さらっとした食感になるのが特徴です。アミロペクチンが多いことで、もち米は水を含むと粘りや弾力が増し、冷めてもやわらかさを保てるという特長があります。

そのため、おこわや赤飯、おはぎなどの和菓子・行事食に向いており、祝いの席でもよく使われてきました。

また、もち米は白米よりも粒が丸みを帯びており、透明感が強いのも見た目の違いです。精米の段階でも水分量の影響を受けやすく、少しの浸水時間の差で食感が大きく変わります。

つまり、もち米は水分をじっくり吸わせてあげることで、内部までやわらかくなり、粘りと甘みが際立つ独特の弾力が生まれるのです。

吸水(浸水)が必要な理由と、でんぷんの働き

もち米のでんぷんは、水を吸うことで粒の中心まで膨らみ、加熱時に粘りを生み出します。

このときに重要なのが、アミロペクチンが均等に水を含むこと。吸水が足りないと外側だけが柔らかく、中心が芯のように硬く残る場合があります。

逆に長く浸けすぎると粒が崩れ、べたついた仕上がりになることも。ふっくらおいしくするためには、「吸水→加熱→蒸らし」という流れを丁寧に守ることがポイントです。

また、水温が低いと吸水スピードが遅くなるため、季節に応じた調整も欠かせません。

浸水時間が味や食感にどんな影響を与えるか

短すぎると硬く、長すぎるとべちゃっとしたり、風味が抜けてしまうなどの違いが出ます。理想の浸水時間を見極めることで、もち米特有の甘みと粘りが最大限に引き出されます。

さらに、浸水時間をしっかり取ることで加熱ムラが減り、見た目のつやも美しくなります。時間と温度を味方につけることが、おいしさのカギなんです。

料理別|もち米の理想的な吸水時間と目安

料理によって、最適な浸水時間は少しずつ違います。失敗しない目安を一覧でチェックしましょう。

定番レシピ別の浸水時間(おこわ・赤飯・おはぎ・餅つき)

| 料理名 | 吸水時間の目安 | ポイント |

|---|---|---|

| おこわ | 3〜4時間 | 蒸す前にしっかり吸水が◎ |

| 赤飯 | 2〜3時間 | 小豆と時間を合わせると楽に作れる |

| おはぎ | 3時間前後 | 炊いたあと軽く潰してなじませる |

| 餅つき | 6〜8時間(前夜から) | 均一にふっくら仕上がる。※冬場や大量に炊く場合は12時間の浸水でも問題ありません。冷蔵庫で管理すれば発酵やにおいの心配もなく、よりふっくら均一に仕上がります。 |

もち米と白米を一緒に炊くときの水加減のコツ

もち米2:白米1の割合で炊くと、ほどよいもっちり感になります。白米の比率が多いと軽やかに、もち米が多いとより粘りと弾力が強くなります。

家庭では、季節や料理の目的によって少しずつ配合を変えても大丈夫です。

たとえば、お弁当向きならもち米を控えめに、お祝い用のおこわなら多めにするなど調整してみましょう。

水加減は通常より1割ほど多めが目安ですが、炊飯器の種類やお米の新しさによっても吸水量が変わるため、最初は少量で試して炊き加減を確認すると安心です。

また、炊く前に30分ほど浸水させてから炊飯すると、全体が均一にふっくらと仕上がります。

季節・気温による吸水時間の調整方法

冬場は気温が低く吸水に時間がかかるため+1時間ほど延長しましょう。夏場は水温が高く吸水スピードが速いため、2時間前後でも十分おいしく炊けます。

春や秋は中間を意識し、3時間を目安に調整すると失敗がぐっと減ります。

特に冬は冷たい水を使うと吸水が進みにくいので、常温の水を使うのもおすすめです。逆に真夏は冷蔵庫に入れて浸すと風味が落ちにくくなります。

気温と水温のバランスを意識するだけで、仕上がりに大きな差が出ます。

炊飯器・蒸し器・土鍋での違いと調整法

炊飯器は2〜3時間の浸水でも十分おいしく炊けます。蒸し器の場合は3〜5時間しっかり浸すことで、蒸気が均等に通り、粒立ちが美しく仕上がります。

土鍋で炊く場合は火加減が直に伝わるため、やや長め(4〜6時間)に浸すと安心です。炊飯器では内釜の水温が上がりやすいので、途中で軽くかき混ぜると均一に吸水できます。

道具によって最適な時間を覚えておくと、どの調理法でも安定した味に仕上がります。

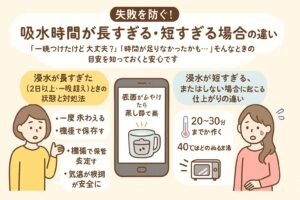

失敗を防ぐ!吸水時間が長すぎる・短すぎる場合の違い

「一晩つけたけど大丈夫?」「時間が足りなかったかも…」そんなときの目安を知っておくと安心です。

浸水が長すぎた(2日以上・一晩超え)ときの状態と対処法

長く浸けすぎると、もち米の甘みや風味が徐々に抜けてしまい、表面がふやけてベタつきの原因になります。

2日を超えるような場合は、一度きれいな水に替えてあげることで風味を保てます。

特に夏場など気温が高い時期は、常温では発酵やにおいが出ることがあるため、冷蔵庫での管理が安全です。

もし表面が少しふやけてしまった場合は、軽く水を切ってから蒸し器で蒸すと食感が戻ることもあります。

また、長く浸けたもち米を使うときは、水分をやや減らして炊くとべたつきを抑えられます。

浸水時間が長くなりすぎた場合は、「一度水を替える」「冷蔵で保存する」「水加減を調整する」という3ステップを意識すると安心です。

浸水が短すぎる、またはしない場合に起こる仕上がりの違い

浸水が足りないと、お米の中心まで水が届かず、炊き上がりに芯が残って硬くなってしまいます。

もちもち感が出ないだけでなく、食感がゴツゴツして噛みにくくなることも。

特に冬場や冷たい水を使った場合は、吸水が遅くなるため要注意です。時間がないときは、40℃ほどのぬるま湯に20〜30分ほど浸けてから炊くと、短時間でもふっくら仕上がります。

お急ぎのときは、電子レンジで軽く温めて吸水を促す方法もおすすめです。短い浸水でも、加熱前に少し置いておくだけでふっくら感が変わります。

ありがちな失敗とその原因、正しいリカバリー法

「水が足りなかった」「温度が低すぎた」などの失敗は、次回に水加減を少し多めにするだけで改善できます。

もし炊き上がりが硬かった場合は、再度少量の水を加えて電子レンジで数分温めると、食感が柔らかくなります。

蒸し器の場合は、霧吹きで水分を加えながら再度2〜3分蒸すともちもち感が戻ります。硬い仕上がりも焦らずリカバリーできるので安心してください。

冷蔵庫での浸水はOK?保存と温度管理のポイント

夏場などは冷蔵庫での浸水もおすすめです。風味を保ちながら雑菌の繁殖を防げるほか、長時間の浸水でもべたつきにくくなります。

特に一晩以上浸けたいときは冷蔵庫に入れておけば、翌朝すぐに炊くこともできます。冷蔵庫での吸水は少し時間がかかるので、常温より1〜2時間長めを目安にしてください。

▶ 常温・冷蔵・冷凍別 バター餅の適切な保存期間と消費期限を解説!

忙しい人必見!もち米の吸水を短縮する時短テク

時間がないときでも大丈夫。ちょっとした工夫で、ふっくら食感をキープできます。

ぬるま湯・熱湯を使った吸収アップ法

40〜50℃のぬるま湯を使うと、30分程度で通常の2〜3時間分の吸水効果があります。

お湯が熱すぎると表面だけがふやけてしまうため、手で触れて温かいと感じるくらいがベスト。冷たい水ではなかなか吸水が進まない冬場にも、この方法はとても便利です。

鍋に湯を沸かして冷ましてから使うと安心ですし、途中で一度軽く混ぜてあげると吸水が均一になります。

熱湯を使う場合は、10〜15分ほど浸すだけで十分。短時間でも芯まで柔らかくなり、すぐに調理に取りかかれます。

電子レンジ・炊飯器でできる時短テクニック

軽く浸したもち米を電子レンジで加熱(500Wで1分)すると、吸水が早まります。

加熱後に軽くかき混ぜ、再び5分ほど置いておくと、内部までしっかり水分が行き渡ります。

その後すぐ炊飯器で炊いてOK。炊飯器の「早炊きモード」を使うとさらに時短できます。

おこわや赤飯など、もち米メインのレシピでもふっくらした仕上がりが楽しめます。

時短でも失敗しないための注意点とコツ

短縮するほど水分調整がシビアになるので、水は通常よりやや多めが安心です。

加熱後に水を吸い切っていないときは、炊飯器に入れる前に少量の水を追加しましょう。

また、炊飯後は蒸らし時間を長め(10〜15分)にとることで、短時間でももちもち感が出やすくなります。時短テクは便利ですが、焦らず手順を丁寧に行うのがコツです。

吸水を省いてもおいしく仕上げる裏ワザ

短時間で炊く場合は「もち米+酒少々」で風味をカバーし、ふっくらと香り高いおこわ風に仕上がります。酒の代わりに少量のみりんを加えると、甘みとつやが増して見た目も美しくなります。

時間がない朝や急な来客時でも、この方法なら短時間で見た目も味も満足できるもち米ごはんが完成します。

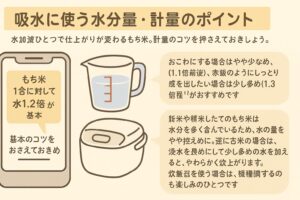

吸水に使う水分量・計量のポイント

水加減ひとつで仕上がりが変わるもち米。計量のコツを押さえておきましょう。

基本の水加減と調整の仕方

もち米1合に対して水1.2倍が基本とされています。

おこわにする場合はやや少なめ(1.1倍前後)、赤飯のようにしっとり感を出したい場合は少し多め(1.3倍程度)がおすすめです。

新米や精米したてのもち米は水分を多く含んでいるため、水の量をやや控えめに。

逆に古米の場合は、浸水を長めにして少し多めの水を加えると、やわらかく炊き上がります。

炊飯器を使う場合は、機種によっても仕上がりが変わるため、最初の数回はメモを取りながら調整してみると良いでしょう。

お好みの食感に合わせて微調整するのも楽しみのひとつです。

準備段階で気をつけたいポイント

吸水中にお米を混ぜたり触ったりすると、表面が傷つき割れてしまい、べたつきの原因になります。

水に浸したあとは静かに置いておくのが基本。もし水の濁りが気になる場合は、そっと上澄みを捨てて新しい水を加えればOKです。

ザルに上げる際も、強く振らずに優しく水を切りましょう。こうした小さな工夫が、もち米のツヤと粒立ちをきれいに保つコツになります。

吸水後の保存・加熱のコツ

炊くまで時間が空く場合は、冷蔵庫で水を切った状態で保存し、2時間以内に調理するのが理想です。

長時間放置すると米が乾きすぎたり、風味が落ちてしまうことがあります。冷蔵庫で保存する場合は、ラップをかけて乾燥を防ぎましょう。

また、すぐに炊けないときは、軽く霧吹きで水分を加えてから炊飯するとふっくら感が戻ります。吸水した状態で常温に置くのは夏場は避け、衛生面にも配慮しましょう。

計量カップやキッチンスケールを使うコツ

カップはすり切りで正確に計量し、できれば同じカップを使って水も測るとバランスが取りやすくなります。

キッチンスケールを使うとさらに正確で、もち米と水の比率を数グラム単位で調整できるため、毎回安定した炊き上がりが実現します。

炊き比べを楽しみたい方は、1回分ずつ重さと仕上がりをメモしておくと、自分だけのベスト比率が見つかります。

プロのコツ!もち米をさらにおいしくする工夫

少しの手間で、もち米料理がぐっとおいしくなります。

おこわ・赤飯・おはぎを美味しく仕上げるテクニック

炊き上がり後はすぐに混ぜず、10分ほど蒸らすことで艶と弾力がアップします。

この「蒸らし」の時間が短いと、表面だけがやわらかく中が少し硬いままになることも。

ふたを開ける前にしっかり蒸らすことで、水分が全体に行き渡り、つややかでふっくらとした見た目に仕上がります。

おこわの場合は、炊き上がり後にしゃもじを使って底から優しく返すように混ぜるとムラがなくなり、赤飯は軽くほぐすことで粒がつぶれずにきれいな赤色を保てます。

おはぎは炊いたもち米を熱いうちに少し潰して、半分ほど粒を残すと食感のバランスが良くなります。ほんのひと手間ですが、この工程で味わいが格段に変わります。

余ったもち米の保存・アレンジ活用法

冷凍保存後は、電子レンジでふんわり温め直すと美味しさが戻ります。冷凍する際は1回分ずつラップに包み、密閉袋に入れて空気を抜いておくと風味が長持ちします。

再加熱するときは、ラップのまま軽く霧吹きをして温めると、蒸したようなふっくら感が再現できます。

余ったもち米は、雑炊・おかゆ・中華ちまき風・お団子など、アレンジの幅も広いです。

砂糖と少量の塩を加えて練ると、手作りのあんころ餅にもなります。お弁当用に小さめのおにぎりにして冷凍しておくのも便利です。

冷凍保存後に再加熱してもおいしく食べる方法

ラップで小分けにして冷凍し、自然解凍または蒸し直しがベストです。

電子レンジを使う場合は、耐熱皿にのせてラップをふんわりかけ、600Wで1分半〜2分ほど温めると中まで均等に熱が通ります。

自然解凍する場合は、前夜に冷蔵庫へ移してゆっくり戻すのが理想。蒸し器で再加熱する場合は、5分程度でつやがよみがえります。

乾燥を防ぐためには、冷凍時も温め直し時もラップでしっかり包むのがコツ。解凍後は再冷凍せず、その日のうちに食べ切るとおいしさを保てます。

よくある質問Q&A|もち米の吸水で迷ったときに

気になる疑問を一気に解決。迷ったときはここをチェック!

- Q1:もち米は一晩つけても大丈夫?

→ はい。冷蔵庫で保存すれば問題ありません。ただし常温で長時間置くと風味が落ちることも。 - Q2:吸水時間を短くしてもおいしく炊ける?

→ ぬるま湯を使えば30分でも十分おいしく炊けます。 - Q3:浸した水は捨てていい?

→ 新しい水で炊く方が雑味がなく、きれいな仕上がりになります。 - Q4:冷蔵庫と常温、どちらで浸すのがいい?

→ 夏は冷蔵、冬は常温がおすすめです。 - Q5:においが出たら?

→ 雑菌が繁殖している可能性があるので、そのもち米は使わないようにしましょう。 - Q6:白米と一緒に炊くときの吸水時間は?

→ 白米より少し長め(2〜3時間)を目安に。 - Q7:吸水後にすぐ炊けないときは?

→ 水を切って冷蔵庫に保存し、半日以内に炊くのがおすすめです。

まとめ|吸水時間で変わるもち米の味と食感

もち米は、吸水時間の長さで「ふっくら」「もちもち」「べたつき」の違いがはっきり出る繊細な食材です。

水の温度や時間のわずかな違いでも仕上がりが変わるため、ほんのひと手間をかけるだけで食卓の印象がぐっと変わります。

正しい時間を守ることで、見た目も食感も香りも格段にアップし、家族やお客様に喜ばれる仕上がりになります。

おこわや赤飯、おはぎなど、料理ごとに理想の吸水時間を把握しておくと、季節や気温に左右されにくく、安定したおいしさを再現できます。

さらに、忙しい日には時短テクやぬるま湯法を取り入れることで、短時間でもふっくら仕上がります。浸しすぎや水分の調整に少し気をつけるだけで、毎回おいしい炊き上がりを楽しめるでしょう。

この記事で紹介したポイントを意識すれば、初めての方でも失敗せず、理想のもち米ごはんを作ることができます。

ふっくらと立ちのぼる湯気と香ばしい香りに包まれながら、心もお腹もほっと温まる食卓を囲んでくださいね。