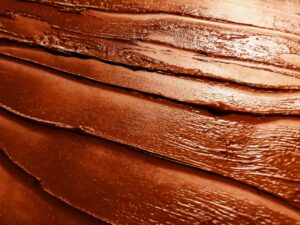

茶色ってどう作るの? 一見地味に思える茶色ですが、実はとても奥深く、配色次第でやさしさや重厚感、ナチュラルさまで表現できる魅力的な色です。

「2色で作れるって本当?」「自分好みの茶色が作りたい!」と思ったことはありませんか?

この記事では、身近な2色だけで茶色を作る基本から、茶色の色合いを自由に調整するためのポイントや画材ごとのテクニックまでをやさしく丁寧に解説します。

読み終える頃には、あなたも“茶色づかいの達人”になれるはず。色づくりの楽しさをぜひ味わってくださいね。

2色で茶色を作るための色の選び方

身近な2色を使って茶色を作る方法をご紹介します。組み合わせや混ぜ方のコツを知ることで、自分好みの茶色が簡単に作れるようになりますよ。

必要な色の準備と割合の説明

色の組み合わせごとに異なる茶色のニュアンスを出す例です。

- オレンジ × 青:色に安定感がありブレにくく、扱いやすい中間的な茶色に。

- 赤 × 緑:赤を多めにすると赤茶色、緑を多めにすると深みのある落ち着いた茶色に。

- 紫 × 黄色:ややくすんだ自然な茶色に仕上がる、柔らかい印象の配色。

茶色は2色だけでも手軽に作ることができる便利な色です。

例えば、オレンジと青、赤と緑、紫と黄色といった補色のペアを使うことで、シンプルながらも奥行きのある茶色を表現できます。

中でもオレンジと青の組み合わせは、発色が安定しており、バランスも取りやすいため、特に初心者にとって扱いやすい配色です。

色の混ぜ方としては、使いたい色をベースにして、もう一方の色を少しずつ加えていく方法が失敗が少なくおすすめです。

割合の調整次第で、赤みがかった茶色や青みのある落ち着いた茶色に仕上げることができます。実際に混ぜてみて、自分の好みに合った茶色を見つける楽しさも魅力の一つです。

色の組み合わせごとに異なる表情を見せるので、いくつか試して色の違いを比べてみると、表現の幅が広がります。

補色とその影響について

色相環で対極にある色の組み合わせが、いわゆる補色と呼ばれるものです。組み合わせるとお互いの色を引き立てつつ、鮮やかさが抑えられた中間色になります。

この色の性質を上手く使えば、自然で深みのある色が生まれます。茶色の仕上がりに安定感を持たせたい場合は、補色の配色が効果を発揮します。

たとえば、赤と緑を混ぜると、どちらの色の分量を増やすかによって、温かみのある赤茶色や落ち着いた緑茶色にも調整が可能です。

また、紫と黄色、青とオレンジといった他の補色ペアを用いることでも、バリエーション豊かな茶色に仕上がります。

補色を混ぜる際のコツは、片方の色を少しずつ加えて調整すること。配合を丁寧に見極めることで、自分のイメージ通りの茶色が得られるでしょう。

茶色の明度と彩度の調整方法

次に、明るさや色味を変えるときに役立つ色と、それぞれの特徴をまとめました。

- 白を加える:全体のトーンが柔らかくなり、優しい印象の明るい茶色に。

- 黄色を加える:暖かみが増し、太陽の光を浴びたような明るい茶色に。

- 黒や紺を加える:色に奥行きが生まれ、重厚感のあるシックな茶色に。

- グレーを加える:色の鮮やかさが抑えられ、ナチュラルで落ち着いた大人っぽい印象に。

明るい茶色を作りたい場合は、白や黄色を加えると効果的です。

特に白を加えると全体のトーンが柔らかくなり、優しい印象の茶色になります。

黄色を加える場合は、暖かみが増し、太陽の光を浴びたような明るさが生まれます。

逆に、色に深みを持たせたいときには黒や紺をほんの少し加えることで、重厚感のあるシックな茶色に仕上げることができます。暗くなりすぎないように、少しずつ加えるのがポイントです。

また、彩度を落として落ち着いた雰囲気にしたい場合には、グレーをほんの少しずつ様子を見ながら混ぜるのがおすすめです。

グレーを加えることで色の鮮やかさがやわらぎ、ナチュラルで大人っぽい印象になります。明度や彩度の調整を工夫することで、茶色の表現の幅がぐっと広がります。

茶色を作るための基本の配色と混ぜ方

シンプルな色の混ぜ方で茶色の作り方をマスターしたい方に、三原色を使った混色のポイントをわかりやすく解説します。

絵の具を使って理想の茶色をつくろう

茶色を作る基本は、赤・青・黄色の三原色を混ぜることです。

まず、赤と青を混ぜて紫を作り、そこに黄色を加えると茶色味を帯びていきます。

使用する絵の具の種類や配分によって、赤みが強い茶色や黄色っぽい茶色に調整できます。

三原色を使った茶色の混ぜ方

赤(カドミウムレッドなど)、青(ウルトラマリンやシアン)、黄色(カドミウムイエローなど)の三原色を等しい割合で混ぜると、バランスの取れたニュートラルな茶色が得られます。

この比率で混ぜると、安定した茶色が作りやすく、どの色を主役にするかで、茶色の印象がガラリと変化します。調整したい場合には、青の量を控えめにすることで、赤や黄色の暖かみが引き立ち、ナチュラルで優しい色合いの茶色になります。

さらに、赤や黄色の配分を多めに調整すると、独特の存在感を持つ茶色となり、作品に温もりやエネルギーを加えることができます。

水彩で茶色を作る際のコツ

水彩の場合は、水の量を加減することで色の濃さや明るさを自在に調整できるのが大きな特徴です。

水を多めに含ませて絵の具を伸ばすと、ふんわりとした柔らかい印象の茶色になり、透明感のある仕上がりが楽しめます。

反対に、水を控えて濃い目の絵の具で塗れば、深く落ち着いた茶色に仕上がります。

さらに、色を乾かしながら何度か重ね塗りをすることで、深みや奥行きのある茶色が自然に表現され、複雑な色のニュアンスが生まれます。

紙の質感や吸水性も仕上がりに影響するため、いくつかの紙で試してみるのもおすすめです。

各種茶色のバリエーションと作り方

茶色にはさまざまな色合いがあります。目的に合わせて使い分けられるよう、具体的な作り方を紹介します。

こげ茶色の作り方

赤+青+黄色の三原色に黒を少量加えることで、落ち着きのある濃いめの茶色を作ることができます。

この配色は、自然な木の質感や土の重厚な色合いを再現するのに最適です。また、赤と緑といった補色の組み合わせに黒を加える方法も有効で、より深みのある複雑な色味を作り出すことができます。

混ぜる際には黒を一気に加えず、ほんの少しずつ調整しながら混ぜることで、色が濁るのを防ぎつつ理想のトーンに近づけることが可能です。

しっかりと時間をかけて混色することで、ムラのない均一な仕上がりとなり、重厚感のある高級感漂うこげ茶色に仕上げることができます。

黄色とオレンジで作る、やさしい茶色の表現方法

以下は、明るい茶色を作るための色の組み合わせとそのニュアンスの例です。

- 黄色+赤+青(少量):自然で柔らかく、太陽の光を感じさせる明るい茶色に。

- 黄色多め+赤・青控えめ:さらに彩度が高く、優しいトーンに調整可能。

- オレンジ+青(少量):キャラメルのような柔らかく優しい茶色に。

- オレンジの濃さを調整+青:オレンジが強いとあたたかく、青が強いと落ち着いた印象に。

黄色をベースに、ほんの少し赤と青を混ぜると、明るくやわらかな茶色に仕上がります。この方法は、太陽の光を感じさせるような柔らかくあたたかい色合いを表現するのに適しています。

黄色の分量を多めにすると、全体がより明るくなり、赤や青の加え方によって微妙なトーンの違いが生まれます。

さらに、オレンジをベースにしてそこへ青を少し加えると、より柔らかく優しいキャラメルカラーに仕上がります。オレンジの鮮やかさと青の冷たさが混ざることで、絶妙なバランスのとれた色になるのが特徴です。

描くモチーフによって、黄色寄りにしたり、オレンジの濃さを調整したりすることで、さまざまな明るい茶色を作り分けることが可能です。

黒なしで作る茶色の工夫

以下は、黒を使わずに茶色を作るときの組み合わせと、それぞれの仕上がりのニュアンスです:

- 紫+黄色:くすみのある自然な茶色に。赤みと青みを中和した、温かみのある落ち着いた色合い。

- 赤+緑:赤の配分を多めにすると赤茶色、緑を多めにすると暗くて渋めな茶色に。

黒を使わずに茶色を作りたい場合は、補色同士の組み合わせによる色のバランスで調整することがポイントです。

例えば、紫に黄色を加えると、ややくすんだ中間色が生まれ、深みのある自然な茶色になります。紫の中に含まれる赤みと青みが、黄色の明るさと中和されて、温かみのある落ち着いた色に仕上がるのです。

また、赤と緑を使う場合には、それぞれの分量を調整することで、赤みを残した赤茶色や、渋みのある暗めの茶色など、微妙なニュアンスの変化も楽しめます。

補色を混ぜる際には、少しずつ色を加えながら調整するのがコツで、一度に混ぜすぎると濁った印象になりやすいので注意しましょう。

黒を使わないことで、柔らかく透明感のある茶色を表現することができ、作品全体の印象も軽やかになります。

絵の具の種類による茶色の作り方

アクリル、水彩、油絵具など、絵の具の種類によって茶色の表現は変わります。それぞれの特徴と使い分けを見ていきましょう。

アクリル絵具を使った茶色の調整

アクリル絵具は発色が強く、乾燥が早いという特徴があります。そのため、色を混ぜた直後と乾いた後では見え方が若干異なることがよくあります。

特に、アクリルは乾燥後にやや暗く発色する傾向があるため、最初から少し明るめに色を調整しておくのが上手く仕上げるコツです。

また、速乾性が高いため、混色作業はテンポよく進める必要があります。混ぜる際は、パレットの上で丁寧に色を調整しながら、明るさを出したいときは、白や黄色を加えるとやさしいトーンになります。

重ね塗りにも強いため、下地に薄く明るい色を塗っておき、上から茶色を重ねることで、奥行きのある表現が可能になります。

アクリルならではの扱いやすさと発色の良さを活かすことで、イメージにぴったりの茶色が作れるようになります。

水彩絵具で作る茶色の特徴

水彩絵具は透明度が非常に高いため、色の重なりやにじみ具合が美しく、独特の柔らかさを持つ色合いを表現することができます。

その特性を活かすことで、複数の茶色を少しずつ重ねていくことで、単純な1色では表現しきれない深みと奥行きのある茶色を作り出すことができます。

また、水を含ませる量や筆使いによって濃淡を自在にコントロールできるため、グラデーションや影の表現にも適しています。

さらに、水彩紙の素材や質感によっても発色の仕方が変わるため、自分の好みに合った茶色を追求する過程も楽しめるポイントです。

水彩ならではの透明感と重なりによる色の変化を意識すると、自然な茶色の仕上がりが得られます。

油絵具での茶色の混色方法

油絵具では、乾燥に時間がかかるという特性があるため、他の画材よりもじっくりと時間をかけて色を調整できるのが魅力です。

この乾燥の遅さにより、混色したあとでもしばらくの間は修正が可能で、繊細な色の変化を楽しみながら作業を進めることができます。

茶色を作る際には、基本となる赤・青・黄色を用いて、自分の理想に合うトーンを少しずつ加減していくことができます。

また、油絵具は重ね塗りにも適しており、薄く塗り重ねていくことで、深みのある奥行き感や光の差し込みを表現することも可能です。

さらに、白や黒、補色を取り入れることで、明度や彩度の調整も自由自在に行えるため、自分だけのオリジナルな茶色を作り上げる楽しみもあります。

色鉛筆で茶色を表現する方法

色鉛筆でも、工夫次第で多彩な茶色を表現できます。塗り方や重ね方のポイントをチェックしましょう。

色の選び方のバリエーション

色鉛筆で茶色を作る際の色の組み合わせと、それによって生まれるニュアンスの例です。

- オレンジや赤を多め+青を少し:赤みのある温かみのある茶色に。

- 青や黄緑をベース+赤を加える:穏やかで落ち着いた印象の茶色に。

- ブラウン系色鉛筆+他の色を重ねる:彩度や明度を調整し、深みや柔らかさを演出。

色鉛筆では、オレンジ・赤・青・黄緑などを組み合わせて茶色を表現します。これらの色は、組み合わせ方や塗り重ねる順番によって、さまざまな茶色のトーンを作り出すことができます。

例えば、赤みの強い茶色にしたい場合は、オレンジや赤を多めに使い、その上に青を少しずつ重ねて深みを出します。

逆に落ち着いた印象にしたい時は、青や黄緑をベースにし、そこに赤を加えることで穏やかな茶色が作れます。

さらに、ブラウン系の色鉛筆に他の色を重ねることで、彩度や明度の調整も可能です。重ね塗りを丁寧に行うことで、深みやニュアンスをしっかり表現でき、リアルな質感を描き出すことができます。

茶色にするための塗り方

まず最初に、茶色の基調となるベース色を薄く丁寧に塗ります。

次に、上から異なる色を少しずつ重ねていくことで、深みや立体感を加えていきます。この際、力を入れすぎず、軽いタッチで色を重ねることが重要です。

色鉛筆を寝かせるように持ち、何度かに分けて薄く塗り重ねていくと、自然で柔らかいグラデーションが生まれます。

また、異なる色を使って重ねることで、単調にならず、複雑で奥行きのある茶色を表現することができます。

必要に応じて、ティッシュなどで軽くこすることで色をなじませ、滑らかに仕上げるテクニックもおすすめです。

茶色の活用法

茶色は自然物の表現に非常に適しており、木の幹や落ち葉、土、動物の毛並みなど、あらゆるナチュラルな要素に使えます。

柔らかい雰囲気から重厚感のある表現まで幅広く対応できるため、作品の雰囲気作りにも効果的です。

また、背景や陰影としても使いやすく、他の色を引き立てる役割も担います。

グラデーションに塗る方法

茶色を使ったグラデーションは、奥行きや柔らかさを演出するのにぴったり。画材別にコツを解説します。

絵の具でのグラデーション方法

筆に含ませる水分量を細かく調整しながら、明るい茶色から徐々に濃い茶色へと色を変化させていく方法が基本です。

最初に筆に水を多めに含ませて淡い茶色を塗り、徐々に水分を減らしながら色を重ねていくと、違和感のないやさしいグラデーションが完成します。

筆を動かす速さや方向にも注意し、均一で滑らかな筆運びを心がけることで、境界のない美しい色の移り変わりを演出できます。

さらに、乾く前に別の筆で軽くなじませることで、より繊細で柔らかなグラデーションに仕上がります。

アクリル絵の具でのグラデーション方法

アクリル絵の具は乾きが非常に早いため、グラデーションをきれいに仕上げるにはスピードと計画性が求められます。

まず、2色をあらかじめパレット上で軽く混ぜておき、塗る範囲や順序を意識しながら作業を進めるとスムーズです。

2色をキャンバス上で素早くなじませ、筆のタッチを軽くしながら境目をぼかすように仕上げると、自然な移り変わりが表現できます。

さらに、筆を乾いた状態にしてから軽く往復させることで、境界を滑らかに調整するテクニックも有効です。

水の量や筆圧の加減にも気を配ることで、より滑らかで奥行きのあるグラデーションが完成します。

色鉛筆でのグラデーション方法

色鉛筆で美しいグラデーションを描くには、まず力の入れ具合を細かく調整しながら、薄い色から濃い色へと少しずつ重ねていくことが大切です。

最初はごく軽い筆圧で塗り始め、徐々に力を強めていくことで、滑らかな色の移り変わりが実現できます。

また、同系統の茶色系色鉛筆を数種類用意し、明るめから暗めへと順番に使い分けることで、自然で深みのあるグラデーションが完成します。

さらに、円を描くようなストロークで色を重ねたり、ティッシュやブレンダーでなじませると、より一層滑らかな仕上がりになります。

茶色を使ったアート作品のアイデア

茶色をテーマにしたアート作品にはどんなものがあるのでしょうか。表現の幅が広がるアイデアをご紹介します。

茶色を基調にした絵画のテーマ

茶色は温かく、落ち着いた印象を持つため、風景画や動物画、秋の情景を描く際に非常に適しています。

穏やかな雰囲気を表現するのに最適な色であり、見る人に安心感を与える作品に仕上がります。

茶色のグラデーションを活かすテクニック

茶色の濃淡を使って奥行きや立体感を出す技法です。

水彩やアクリル絵具を用いて色を少しずつ変化させながら重ねると、自然で柔らかなグラデーションが生まれ、作品全体に深みを与えます。

茶色の色合いを引き立てる色の組み合わせ

茶色は緑、オレンジ、ベージュなどと非常に相性が良く、自然な雰囲気や安心感のある空間を作る配色に適しています。

ナチュラルで落ち着いた印象を演出できるため、インテリアやイラスト、ファッションにも幅広く活用されています。

さらに、アクセントとしてブルーを加えることで、全体の配色にコントラストが生まれ、茶色の温かみが引き立つだけでなく、全体がきりっと引き締まった印象になります。

ブルーの明るさや濃さを変えることで、より洗練された都会的なイメージにも調整可能です。

茶色を利用したクラフトのアイデア

身近な素材と茶色を組み合わせたクラフトは、温かみのある作品づくりにぴったり。DIYのヒントをお届けします。

茶色を使ったDIYプロジェクト

木目調のペイントや、紙素材のリメイクなどに茶色は大活躍です。木のぬくもりを感じさせる茶色は、家具や小物の塗装に取り入れることで、空間全体にナチュラルな印象を与えてくれます。

また、紙袋やボックスに茶色のアクセントを加えるだけでも、落ち着いた雰囲気のあるデザインに仕上がります。

温かみのある色合いのため、リビングや寝室などのインテリアとも相性がよく、手軽におしゃれな雰囲気を演出できるのが魅力です。

茶色のペイント技法

スポンジを使ったスタンピング、ドライブラシ、ぼかしなどの技法を活用することで、単調になりがちな茶色にさまざまな質感や奥行きを加えることができます。

スタンピングではスポンジに絵の具を含ませてポンポンと叩くように塗ることで、不規則な模様が生まれ、自然な木目や革のような質感を再現できます。

ドライブラシは筆に絵の具を少量だけ付けて、乾いた状態でサッと塗る方法で、表面にかすれたような風合いが加わり、アンティークな雰囲気を演出するのにぴったりです。

ぼかしは異なる色をなじませる技法で、境目をふんわりと仕上げることで、グラデーション効果や立体感を出すことができます。

これらの技法を組み合わせて使うことで、より表情豊かな茶色の表現が可能になります。

リサイクル素材で作る茶色のクラフト

段ボールや古紙、木の枝など、自然の色を活かしたクラフトに茶色は最適。自然素材と相性が良く、エコで温もりある作品が作れます。

混色のシミュレーションと実践

実際に色を混ぜてみると、思いがけない発見があります。混色の練習方法やシミュレーションのコツを見ていきましょう。

家庭でできる混色のシミュレーション方法

色見本帳やスマートフォンのアプリを活用することで、混色のシミュレーションが手軽に行えます。

アプリでは、異なる色の組み合わせによってどのような色ができるのかを視覚的に確認できるため、初心者にも分かりやすく便利です。

また、アナログでも紙の上に色を少しずつ重ねて試すことで、実際の混色の感覚を掴むことができます。

試した配色をノートなどに記録しておけば、自分だけの色レシピ集を作ることもでき、学びが深まります。

色の比率を調整する実践練習

最初はベースとなる色を多めに取り、少しずつ他の色を加える方法がおすすめです。

急に多くの色を加えると調整が難しくなるため、慎重に進めるのがコツです。微妙な色の変化を確認しながら配合を進めることで、自分の理想に近い茶色が見えてきます。

また、混色の結果をその都度記録しておくと、あとで同じ色を再現したり応用したりするのに役立ちます。

色の比率や使った絵の具の種類をノートにまとめておくと、自分だけの配色レシピ集ができ、表現の幅が広がります。

失敗しない混色のコツ

色を混ぜすぎない、混ぜる順番を意識する、目的の色に近づけたい場合は少しずつ慎重に混ぜていくといった基本を守ることで、色が濁るのを防ぎ、より美しい仕上がりになります。

また、使う色の量を計画的に調整しながら作業を進めることで、狙った色味に近づけやすくなります。混色の過程を記録しておくと、次回同じ色を再現したい時にも役立ちます。

基本をおさえた丁寧な作業が、失敗を減らす近道です。

まとめ

茶色は身近でありながら、奥深い色です。絵の具や色鉛筆、さまざまな画材で自由自在に表現できるため、混色の楽しさを知るきっかけにもなります。

2色だけで作る方法や、明るさ・深みを調整するテクニックを知れば、表現の幅が大きく広がります。

アートやクラフトに茶色を取り入れることで、作品に落ち着きや温かみを与えることができます。是非参考にしてみて下さいね。