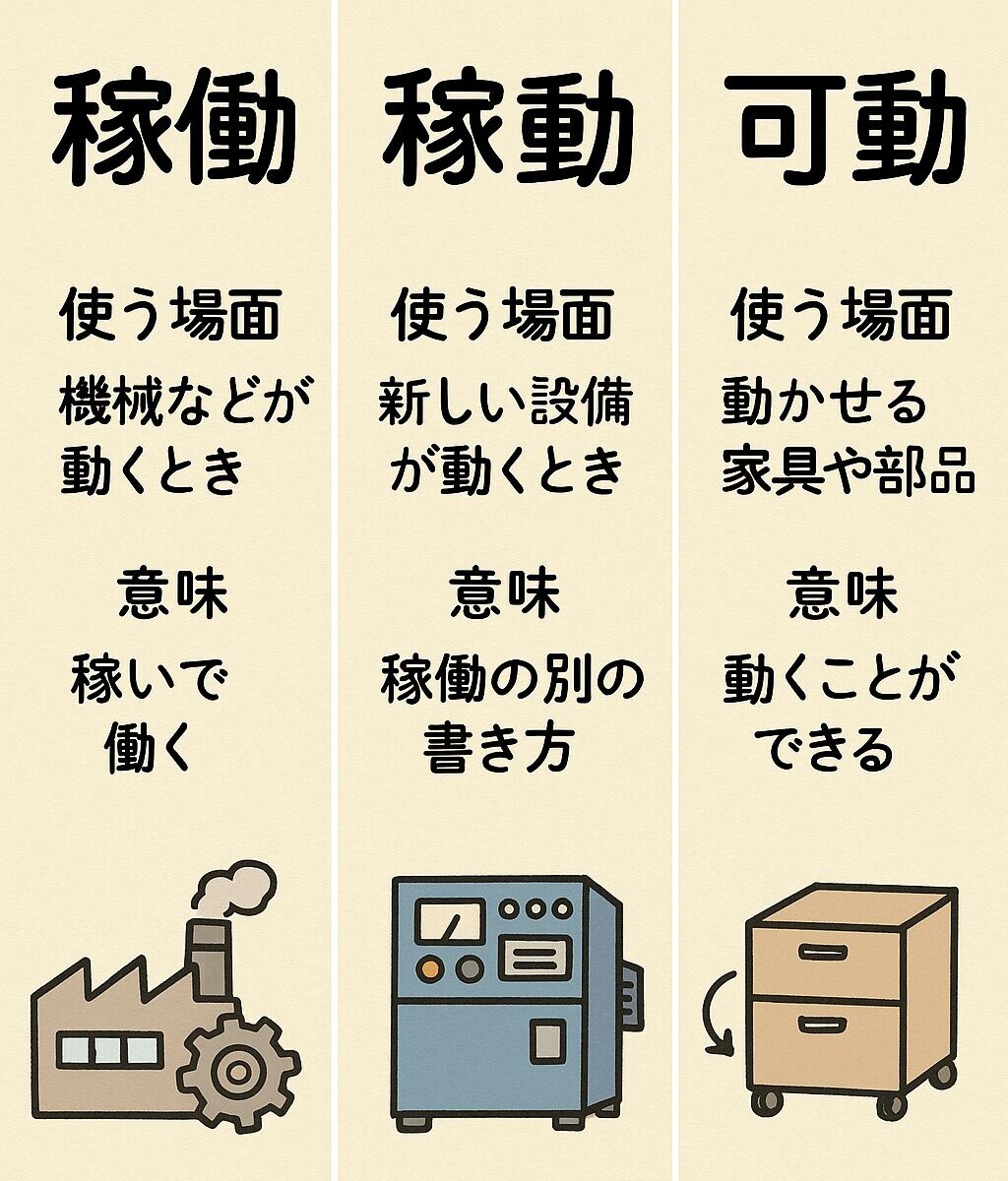

「稼働」「稼動」「可動」って、どうやって使い分けたらいいの?

漢字としてはよく見かけるけれど、いざ使おうとすると「あれ、どれが正しいんだっけ?」と迷ってしまうことってありませんか?

「稼働」「稼動」「可動」は、読み方も似ていて、意味もなんとなく似ていますよね。

この記事では、それぞれの言葉の意味や使い方、そして覚え方のコツまでをやさしくまとめました。

初めての方や、言葉に自信がない方でもスッと理解できるように工夫していますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

「稼働」「稼動」「可動」ってどう違うの?ざっくり整理しよう

「なんとなく意味はわかるけど、ちゃんと説明できる自信がない…」という方のために、まずは3つの言葉の違いをざっくりと整理しましょう。

- 「稼働」……働いて動いている状態。機械やシステムに使うことが多い

- 「稼動」……「稼働」と同じ意味で使われることもあるが、主に新聞や雑誌などで使われる表記

- 「可動」……動かすことができる状態。可動式の家具や部品などに使う

では、それぞれもう少し詳しく見ていきましょう。

「稼働」とは?意味と使い方をやさしく解説

「稼働」という言葉はビジネスや日常でもよく見聞きしますが、改めて意味を聞かれると迷う方も多いかもしれません。ここではその成り立ちから使い方まで、やさしく解説します。

「稼ぐ」と「働く」からできた言葉

「稼働」は、「稼ぐ」と「働く」という漢字からできています。

この組み合わせには、「ただ動く」だけでなく、「目的を持って動いて働き、成果を出す」という意味合いが込められています。

つまり、単なる動作ではなく、収益や価値を生み出すための“働き”がともなっているということなんですね。

「働いている=動いている」ではなく、「稼ぐために動く」ことがポイントです。

どんな場面で使う?(例:工場の稼働、稼働日)

たとえば、

- 工場がしっかりと動いて利益を生み出している状態(工場の稼働)

- 会社が実際に業務を行っている日(稼働日)

- サーバーやシステムが問題なく動作している状態(サーバーの稼働率)

- 複数の店舗の営業状況を確認する際(各店舗の稼働状況)

このように、「稼働」は主にビジネスや技術系の分野で頻繁に使われますが、実際にはもっと広く、日常業務や組織運営の中でも活用されています。

例文と覚え方のコツ

- この設備は24時間稼働しています。夜間も止まることなく、生産ラインが動き続けています。

- 稼働日を確認してからスケジュールを立てましょう。休日やメンテナンス日を考慮することで、無理のない計画が立てられます。

- 稼働状況をチェックすることで、業務の効率や成果にもつながりますよ。

【覚え方のヒント】

「稼ぐ+働く=稼働」と覚えると、機械や仕事のイメージが湧きやすくなりますよ。

また、「働いて動く」=「お金や成果を生む」イメージで覚えると、より具体的に理解しやすくなります。

たとえば、「稼働=工場がしっかり動いてる」「可動=棚を動かせる」と並べて覚えると、違いもスッキリします。

「稼動」とは?「稼働」との違いは?

「稼働」とよく似た「稼動」という表記。実は同じように使われているけれど、微妙に違いがあるの?と気になる方も多いはず。ここでは、その違いをやさしくご紹介します。

「稼動」は「稼働」の表記ゆれ?使い分けがある?

「稼動」は「稼働」とほとんど同じ意味ですが、少し古い表記、または新聞や雑誌などで使われるメディア表記としてよく見られます。

かつては「稼動」が一般的だった時期もありますが、時代の流れとともに表記の統一が進み、現在では「稼働」がより正式な表記として広く採用されています。

特にビジネス文書や教育機関の資料、公的文書などでは「稼働」の使用が推奨されており、誤記とされる場合もあるため注意が必要です。

ただし、新聞や業界紙ではレイアウトの都合や慣例によって「稼動」と表記されていることもあります。

どんな場面で使う?(例:設備の稼動、システムの稼動)

たとえば、

- 新しいシステムの稼動がいよいよスタートする

- 設備の稼動テストを行い、安定性を確認する

- ソフトウェアの初期稼動後にバグチェックを行う

このように、「稼動」は「何かを動かし始める」場面や、「運用を開始する」という初動のフェーズでよく使われることがあります。

例文と覚え方のポイント

- 新システムが明日から稼動します。これにより、社内の業務フローがよりスムーズになります。

- 稼動準備が整いました。必要な機材や設定もすべて完了しており、稼動開始に向けて問題はありません。

- 稼動後の初期テストでは、安定したパフォーマンスを確認することが重要です。

【覚え方のヒント】

意味は「稼働」と同じなので、「新聞・雑誌では稼動の表記もあり」と覚えておきましょう。

また、IT業界や一部の技術文書では、あえて「稼動」を使うケースもあるので、目にしたときに混乱しないようにすると安心です。

「稼動=稼働の表記違い」という意識を持っておくと、読み手としても書き手としても柔軟に対応できますよ。

「可動」とは?意味と使い方をやさしく解説

「可動」は「稼働」や「稼動」とは少し違い、日常生活でもよく使われる言葉です。ここでは「可動」の意味や使い方を、身近な例とともにわかりやすくご紹介します。

「可能+動く」でイメージしやすい漢字

「可動」は、「可能に動く」=「動かすことができる」という意味の言葉です。

「稼働」や「稼動」が“動いて働く”ことを表すのに対し、「可動」は“動かすことが可能”である状態に焦点を当てています。

たとえば、普段使う棚や家具が動かせる仕様だったり、パーツや機械の一部が可動構造になっているときに使われます。

また、医療やフィットネスの分野でも「可動域」や「可動性」といった形で登場することが多く、体の柔軟性を示す場面でも使われるんですよ。

どんな場面で使う?(例:可動式の棚、可動域)

- 可動式の収納棚やテレビスタンドなど、位置を自由に変えられる家具

- 可動域が広い関節や筋肉の柔軟性をチェックする健康診断やストレッチ

- 可動部(動くことができる部品)として、機械のヒンジやアーム部分など

- 家具の引き出しや扉など、使用者の操作で動かせる構造部品

家具や体の動き、メカニック系の表現でよく登場しますが、実生活の中でも非常に身近な言葉です。

例文と覚え方のヒント

- この棚はキャスター付きで可動式です。掃除のときに移動できて便利です。

- ヨガで関節の可動域が広がった。柔軟性が向上するとケガの予防にもなります。

- ロボットのアームには可動部が多く、滑らかな動きが可能です。

【覚え方のヒント】

「可」は「できる」、「動」は「うごく」だから、“動かせる”状態を表す言葉として覚えておくと便利です。

また、「固定されていない=可動できる」と考えると、日常でもイメージしやすくなりますよ。

棚・部品・関節など、動かせるものに共通して使われると意識すると、自然と覚えられるようになります。

「稼働」「稼動」「可動」の違いを表で比較!

ここでは3つの言葉を一覧で比べてみましょう。意味や使い方を並べることで、違いが一目でわかるようになりますよ。

意味・使い方・読みの違いを一覧表で確認

| 漢字 | 読み方 | 主な意味 | 主な使用シーン |

|---|---|---|---|

| 稼働 | かどう | 働いて動いている状態 | 工場・会社・サーバーなど |

| 稼動 | かどう | 「稼働」と同じ | 新聞表記・やや古い表現 |

| 可動 | かどう | 動かすことができる | 家具・部品・体の関節など |

一目で覚えるための語呂合わせ・イメージ法

- 稼ぐ&働く → 稼働(仕事やシステム)

- メディアでよく見る → 稼動(新聞や雑誌)

- 可能に動く → 可動(動かせるもの)

どれが正しい?正式な表記と使い分けのポイント

「稼働」と「稼動」、どちらを使えばいいのか迷うことはありませんか?ここでは、正式な使い分けのポイントと、安心して使える表記の選び方をご紹介します。

「稼働」と「稼動」どちらが正解?

一般的には、「稼働」がより正確で正式な表記とされています。

「稼働」は、働いて動いている状態を示す言葉であり、現在の日本語表記基準やビジネス文書、教育機関などの正式な場では「稼働」を使用するのが一般的です。

公的機関や学校、企業の資料、就業規則や業務報告書などでも「稼働」が用いられることが多く、読み手に対しても正確で信頼性の高い印象を与える表記として定着しています。

一方、「稼動」はかつては多く使われていたものの、現在では新聞や一部のメディア表現に残っている程度です。

新聞・公的文書ではどの表記が多い?

新聞や雑誌などでは、見出しのスペース制限や表記の慣習などの理由から「稼動」が使われることもあります。

これはレイアウトの都合や過去の印刷事情からの名残であり、記事の中では「稼働」と併用されることもあります。

しかし、意味の違いはほとんどなく、読み手としては「稼働」と置き換えて理解して差し支えありません。

公的な文書や官公庁の資料では一貫して「稼働」が使われており、誤字や表記ゆれを避ける観点でも「稼働」の方が安心です。

Word・校正機能でチェックされるのはどれ?

Microsoft Wordなどの文章校正機能では、「稼動」は誤字・誤用として赤線で示されることもあります。

特に企業や学校のレポート、報告書、企画書などを作成する際には、「稼動」よりも「稼働」を使用した方が無難です。

迷ったときには、「稼働」を選んでおけば、文書のクオリティや信頼性を損なうこともありませんし、読み手にも正しい印象を与えられるでしょう。

「稼働率」とは?ビジネス用語での使い方も解説

「稼働率」は、ビジネスの現場やニュースなどでもよく耳にする言葉です。

生産設備やシステムが、どれだけ効率的に使われているかを表す指標として使われています。

ここでは具体的な使い方や例文をまじえて、やさしく解説していきますね。

稼働率の意味と使い方(例:生産ライン、サーバー)

「稼働率」は、設備や人がどれだけ稼働していたかを示す指標です。

たとえば、1日8時間のうち6時間稼働していたら、稼働率は75%となります。この数字は、作業効率や運用計画の見直しにも役立ちます。

稼働率は、製造現場やIT分野、サービス業などあらゆる業界で用いられており、業務改善や稼働計画の策定において重要な目安になります。

生産性を上げたい場合は、この稼働率を上げることがひとつの目標となるでしょう。

たとえば、24時間稼働可能なラインであっても、実際にはメンテナンスや人員配置の関係でフル稼働できないこともあります。そうした要素をふまえ、現実的な目標値を設定することが大切です。

稼働率の計算方法と注意点

計算式: 稼働時間 ÷ 総稼働可能時間 × 100(%)

このときの「稼働時間」は、実際に業務や運転が行われていた正味の時間を指します。

注意点としては、稼働していない時間(たとえばトラブルや設備の待機時間)を除外する必要があります。

また、夜間や休日を含むかどうかなど、集計方法によって結果が変わることもあるため、定義を明確にすることが重要です。

「可動率」「運用率」とは違う?

「可動率」は、動かせる部品やシステムが“物理的に動かせる状態”にあった割合を示す言葉であり、機械が壊れていないかどうかの指標として使われます。

一方、「運用率」は、導入された設備や人材、システムなどが、どの程度実際に運用されたかを示すもので、「活用された度合い」を評価する指標です。

このように、それぞれ目的や焦点が異なるため、混同せずに文脈ごとに正しく使い分けることが大切です。

業界別での使い分けと注意点

「稼働」「稼動」「可動」は、それぞれの業界で微妙に使い分けられることがあります。

一見似ていても、文脈によって適切な表現が異なるため注意が必要です。

ここでは製造・IT・建築の3業界を例に、それぞれの使われ方をわかりやすくご紹介します。

製造・IT・建築業界での使い分けの実例

- 製造:設備の稼働率、稼働状況、ラインの稼働スケジュールや生産効率など、生産活動全体を表す際に「稼働」が用いられます。

- IT:システムの稼働状況、稼働時間、可動範囲。サーバーやネットワーク機器など、常時稼働している必要がある機器については「稼働」、一方で画面の可動領域や、インターフェースの可動性などには「可動」が使われます。

- 建築:可動式の壁、可動部分の設計に加え、建具やパネル、間仕切りなど「人が動かせる構造物」に対して「可動」を使用します。工事現場の機械や資材の稼働計画などには「稼働」が適しています。

これらの使い分けは、業界における専門用語や慣習にも影響されますが、表現の精度を上げることで、より的確に情報を伝えることができます。

マニュアルや報告書ではどう書くべき?

業界用語としては「稼働」と「可動」の使い分けが非常に重要です。

マニュアルには、動かせる部品や機構について「可動部」「可動範囲」と明記し、動作確認や点検項目として扱うことが多いです。

一方、報告書では「稼働率」「稼働時間」「稼働状況」といった形で、設備や人の運用状況を定量的に示す必要があります。

文書の目的や読者に応じて、曖昧さのない表現を選ぶよう心がけましょう。

誤解を避けるための表記ルール

共通ルールとして、意味に応じてしっかりと書き分けることが大切です。

特に社内資料や対外的な書類では、「可動」と「稼働」の誤用によって誤解が生じる可能性があります。

たとえば「稼働中」と書くべきところを「可動中」と書いてしまうと、「動いている」のか「動かせる状態にある」のか判断しにくくなるため、注意が必要です。

用語集や定義表を社内で整備するのも有効な対策になります。

よくある質問と間違えやすい使い方Q&A

Q:「稼動」って誤字じゃないの?

-

- A:現在は「稼働」が一般的ですが、「稼動」も古い表記として認識されています。

Q:「可動時間」と「稼働時間」は違うの?

-

- A:はい。可動時間は「動かせる時間」、稼働時間は「実際に働いた時間」です。

Q:「稼動中」「可動中」どちらが正しい?

-

- A:文脈によります。機械が動いているなら「稼働中」、動かせる状態にあるなら「可動中」です。

子どもにも説明できる!やさしい覚え方まとめ

「稼働」「稼動」「可動」って、ちょっとややこしいですよね。

でも、言葉の成り立ちやイメージをつかめば、小学生にもわかりやすく説明できます。

ここでは、「稼ぐ」「働く」「動く」というシンプルなキーワードを使った覚え方をまとめました。

「稼働=働く」「可動=動く」と覚えよう

言葉の成り立ちからイメージすると、子どもにもわかりやすく伝えられます。

- 「稼働」は、工場やサーバーが“働いている”=実際に動いている状態を表します。

- 「可動」は、棚や部品が“動かせる”=物理的に動かせる可能性がある状態を指します。

このように、実際に稼働しているのか、動かせるようになっている状態なのかという視点で分けると覚えやすくなります。

また、「稼働」は目に見える動作や稼働中の様子を強調するとき、「可動」は設計段階や使用前の状態でも使えるという違いがあります。

語感・意味・使う場面でのイメージ化

- 「動いてる最中」は稼働(例:エアコンが稼働している)

- 「動かせるようになってる状態」は可動(例:可動式の棚を動かす)

- 稼働は“今まさに動いている”、可動は“動かすことができる”と覚えると、より具体的なイメージがつかめます。

イメージの違いを掴むと、自然と使い分けられるようになります。

実際に声に出して読んでみたり、身の回りの物に当てはめてみるのもおすすめです。

イラスト・図解で覚えるコツ

3つの言葉を並べて、使う場面や意味を図にするとよりスッキリしますよ♪

まとめ|「稼働」「稼動」「可動」の違いをしっかり整理しよう

どれも似ているようで実は違いがある「稼働」「稼動」「可動」。読み方はすべて「かどう」ですが、それぞれの持つニュアンスや使われる場面には明確な違いがあります。

覚えるポイントは、それぞれの“意味”と“使う場面”をイメージで結びつけておくことです。漢字の意味や使われる例文を想像しながら理解することで、記憶にも残りやすくなりますよ。

たとえば「稼働」は、仕事やシステムなどが“実際に稼ぎながら動いている”状態を指します。「工場が稼働する」「システムが稼働中」といった表現で使われます。

「稼動」はその「稼働」と同じ意味で使われることもありますが、新聞や出版物などでは表記の揺れとして登場することがあり、意味に違いはないとされています。

一方、「可動」は“動かせる”という意味で、「可動式の棚」「可動範囲」など、物理的に動かせる・動くことができる性質を示す言葉です。

このように、それぞれの言葉をしっかりと区別して覚えておけば、ビジネスや日常生活の中でも自信を持って使い分けることができるようになります。

もし迷ったときは、「何が」「どのように」動いているのか?または「動かせる状態なのか?」という視点で見てみると、スムーズに判断できますよ。

言葉の使い分けに自信を持ちたい方は、ぜひこの機会に覚えてみてくださいね。