「Windows 10のサポートが終わるって聞いたけど、どうすればいいの?」と不安になった方も多いのではないでしょうか。

特に「パソコンは苦手…」と感じている方にとっては、アップグレードと聞くだけで難しそうに思えてしまいますよね。

でも、ご安心ください。このガイドでは、専門用語をできるだけ使わずに、Windows 11への無料アップグレードの流れをやさしく丁寧に解説していきます。

2025年時点でも一部のデバイスでは無料アップグレードが可能です。

Microsoft公式ツール「インストールアシスタント」を利用するのが最も安全で、データを保持したまま移行できます。

もし互換性チェックで「CPU非対応」と表示された場合でも、レジストリ編集で導入できるケースがありますが、サポート対象外となるため注意しましょう。

まずは、ご自身のパソコンが対応しているかを簡単に確認するところからスタート。

そして、大切な写真や書類を守るバックアップの方法や、アップグレード中に困らないための準備まで、順を追ってご案内します。

「これなら私にもできそう!」と感じていただけるよう、画面イメージやチェックリストもご用意しました。自分のペースで、焦らず少しずつ進めていきましょう。

アップグレード前に知っておきたい基礎知識

アップグレードを始める前に、まずは「なぜ必要なの?」という基本から知っておきましょう。

Windows 11とWindows 10の違いをやさしく比較

Windows 11は、見た目のデザインがよりスッキリとしており、タスクバーのアイコンが中央に集まるなどの変化があります。特に、起動速度やマルチタスクのしやすさが向上し、より快適に使えるようになっています。

ただし、使い慣れた操作と異なる部分もあるため、はじめは戸惑うことも。アップグレード前に主な違いを把握しておくと安心です。

Windows 11で何が変わる?主な新機能と魅力

特に注目されているのが「スナップレイアウト」や「仮想デスクトップ」など、作業効率を高める新機能。さらに、セキュリティ機能の強化も進んでおり、より安心してパソコンを使えるようになっています。

無料アップグレードの対象条件をサクッと確認

Windows 10を正規ライセンスで使用している場合、基本的には無料でWindows 11へアップグレードすることが可能です。これは、Microsoftが公式に提供している無償アップグレードプログラムによるものです。

ただし、すべてのパソコンが対象というわけではなく、ハードウェア要件を満たしていないと非対応となることがあります。具体的には、CPUの世代やセキュリティチップ(TPM2.0)の有無、セキュアブート対応などの条件があります。

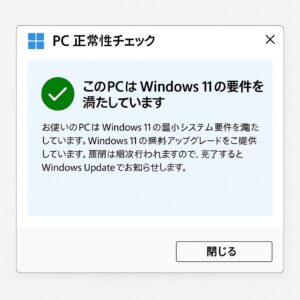

アップグレードできるかどうかは、後述の「PC正常性チェック」アプリを使ってすぐに確認できるので、まずは気軽にチェックしてみましょう。

2025年にサポートが終了するWindows 10。そのまま使い続ける場合のリスクや、安全に使うための対策、買い替え時の注意点などを詳しく解説しています。迷っている方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

👉 サポート終了!Windows 10を使い続ける?買い替え?リスクと対策まとめ

アップグレードしない選択肢もある?慎重派さん向けの考え方

無理にアップグレードを急ぐ必要はありません。Windows 10のサポート終了は2025年10月ですし、それまでは引き続きセキュリティ更新プログラムも提供されています。そのため、「今の環境で不便を感じていない」「まだ買ったばかりのパソコンなので不安」という方は、現状のまま使い続けるという選択肢も十分に考えられます。

また、使用しているアプリや周辺機器がWindows 11に対応しているか不明な場合も、あわててアップグレードするのではなく、時間をかけて準備するのが安心です。

特に仕事で使っているパソコンであれば、アップグレード後の環境に慣れるまで時間がかかることもあるため、スケジュールを見ながら慎重に計画するのがおすすめです。

「今の環境をしばらく使いたい」と感じている方は、自分のライフスタイルやパソコンの使い方に合わせて、タイミングを見て検討すれば大丈夫ですよ。

まずは慌てずバックアップが大切

アップグレードは通常スムーズに完了しますが、万が一に備えて大切なデータのバックアップはとても重要です。

バックアップしておくことで、仮にアップグレード中にエラーが発生した場合でも、安心して元の状態に戻せます。

外付けハードディスクやUSBメモリに保存するほか、クラウドストレージ(OneDriveやGoogleドライブなど)を使うのもおすすめです。

特に写真や大事な書類、長く保管したいファイルなどは複数の方法でバックアップしておくと、より安心感があります。

バックアップのやり方については、次の章でわかりやすく解説しますので、「よくわからない…」という方もご心配なく、順を追って進めていきましょう。

対応PCか簡単チェック|3分で終わる診断方法

「自分のパソコンは対応しているのかな?」そんな不安を一緒に解消していきましょう。

必要スペック早見表(初心者向け)

- プロセッサ:1GHz以上の2コア以上の64ビットCPU

- メモリ:4GB以上

- ストレージ:64GB以上の空き容量

- システムファームウェア:UEFI、セキュアブート対応

- TPM:バージョン2.0

これはあくまで一例です。実際の診断には専用アプリが便利です。

『PC正常性チェック』アプリの使い方

※『PC正常性チェック』アプリで、TPMやセキュアブートの状態を確認している画面イメージ

※『PC正常性チェック』アプリで、TPMやセキュアブートの状態を確認している画面イメージ

難しそうに聞こえる「TPM」や「セキュアブート」は、パソコンの安全性を保つ大切な仕組みです。

TPM(Trusted Platform Module)は、暗号化キーを安全に保存するためのセキュリティチップで、近年のPCには標準で搭載されていることが多いです。

一方、セキュアブートは、起動時に悪意のあるソフトウェアが動作しないようチェックしてくれる機能です。

普段はあまり意識しなくてもよい部分ですが、Windows 11ではこれらの機能が必須要件となっているため、事前に確認しておくことが大切です。

これらの設定は、パソコンの電源を入れた直後に「F2」や「Delete」キーを押して開く「BIOS」や「UEFI」画面から確認・変更できます。わからない場合は、メーカーのサポートページを確認してみるのがおすすめです。

対応していない場合の選択肢も知っておこう

対応外と診断された場合でも、すぐに諦める必要はありません。いくつかの選択肢を比較しながら、自分に合った方法をじっくりと検討するのがおすすめです。

たとえば、既存のPCをそのまま使い続けるという選択もあります。Windows 10のサポートは2025年10月まで続くため、それまでは引き続き安全に利用できます。

特に今のパソコンに不満がない場合は、慌てて買い替える必要はありません。

一方で、将来的な不安や性能面での限界を感じている場合には、新しいPCへの買い替えを検討するのも良いタイミングです。

最近では、比較的手頃な価格帯でもWindows 11に対応したパソコンが多く販売されており、移行もスムーズに行えるようになっています。

また、使い道に困っている古いPCを、メールチェック用やサブ機として使い続けるなどの活用方法もあります。今すぐアップグレードできなくても、用途に応じて役立てる道はたくさんありますよ。

✅関連記事|古いパソコンを処分する方法についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。

PCリサイクルマークがないパソコンの処分手順や費用の目安、安心して手放すためのポイントをやさしく解説しています。

対応しないPCでも非公式にアップグレードできる?(注意点あり)

一部のユーザーの間では、非公式な手順を使ってWindows 11をインストールする方法も紹介されています。たとえば、TPMやセキュアブートの要件を回避するツールや手動インストールの方法などが挙げられます。

ただし、こうした方法はMicrosoftのサポート対象外となるため、万が一問題が発生しても自己責任となります。

特にアップデートが途中で止まってしまったり、特定のアプリや機能が正常に動作しないリスクも考えられます。

不安な方や初心者の方にはおすすめできませんが、「どうしても試してみたい」という上級者の方であれば、十分な情報収集とバックアップのうえで慎重に判断することが大切です。

アップグレード前の準備チェックリスト

「いざアップグレード!」の前に、3つの大切な準備を確認しておきましょう。

まず確認!アップグレード前の準備リスト

- 大切なファイルのバックアップ

- Windows Updateの最新化

- ストレージの空き容量を確保

- 周辺機器の対応確認

- 必要に応じてライセンス情報をメモ

写真&書類を安全に守るバックアップ術

大切な思い出の写真や、仕事やプライベートの重要な書類など、パソコンの中には失いたくないデータがたくさん入っているはずです。

アップグレードの前に、それらのデータをしっかりと保存しておくことで、安心して作業を進めることができます。

おすすめの方法は、外付けハードディスクやUSBメモリを使って、手元に物理的に保存する方法と、クラウドストレージを活用する方法の2つです。

クラウドストレージにはOneDrive、Googleドライブ、Dropboxなどがあり、インターネットさえあればどこからでもアクセスできます。

できれば1つだけでなく、物理メディアとクラウドの両方に保存する“二重バックアップ”がおすすめです。

特に大切なファイルは、複数の場所に保存しておくことで、予期せぬトラブルの際にも対応しやすくなります。

また、フォルダごとに整理しておくと、復元したいときにもスムーズです。写真は年月別、書類はカテゴリ別に分けるなど、整理整頓も兼ねて行っておくと後がラクになります。

Windows Updateと空き容量はここを確認

「設定」→「Windows Update」から、パソコンが最新の状態に保たれているかを確認しましょう。アップデートが残っていると、Windows 11へのアップグレード通知が表示されないことがあります。

さらに、「設定」→「システム」→「記憶域(ストレージ)」を開き、Cドライブの空き容量をチェックしてください。最低でも64GB以上の空きが必要とされていますが、スムーズな動作のためには100GB以上あると安心です。

もし容量が足りない場合は、「一時ファイル」や「古いバックアップデータ」を削除したり、不要なアプリをアンインストールしてスペースを確保することも検討してみてください。

周辺機器・愛用アプリの互換性をチェック

プリンターやWebカメラ、スキャナー、外付けハードディスクなど、普段使っている周辺機器がWindows 11でも正しく動作するかを確認しておきましょう。特に、古い機種やドライバーが手動で必要な製品などは、公式サイトで最新の対応状況を調べるのがおすすめです。

また、Web会議でよく使うマイクやスピーカー、ビデオ通話アプリ(Zoom、Teams、Skypeなど)の動作確認も大切です。Windows 11に対応していない場合、音声が出なかったり、映像が映らなかったりすることがあるため、事前チェックが安心につながります。

よく使うアプリについても、Windows 11への対応状況を公式ページなどで確認しておきましょう。アプリによってはアップデートが必要なこともありますし、古いバージョンでは正しく動かない可能性もあります。

さらに、ゲームや動画編集ソフトなど、グラフィックに影響のあるアプリは、対応ドライバーが提供されているかどうかもポイントです。アップグレード後に不便を感じないよう、事前にしっかり調べておきましょう。

有料ソフトのライセンスは引き継げる?確認ポイント

Adobe系やMicrosoft Officeなど、購入時にライセンス登録した有料ソフトをお使いの方は、アップグレード前に必ずライセンス情報を確認しておきましょう。

特に、買い切り型のソフトはライセンスキーが必要になることが多く、紛失していると再インストールが難しくなる可能性があります。

アカウントにログインして使うタイプ(たとえばAdobe Creative CloudやMicrosoft 365など)は、通常そのままログインすれば使用できますが、場合によっては認証の再設定が必要になることもあります。

そのため、あらかじめ登録メールアドレスやログイン情報、ライセンスキー、ダウンロードURLなどをメモしておいたり、印刷しておくと安心です。

また、Windows 11に対応していない古いソフトの場合、アップグレード後に使えなくなることもあるため、可能であれば最新版への更新や、代替ソフトの検討もしておくとスムーズです。

実践!Windows 11へのアップグレード手順

準備が整ったら、いよいよアップグレードに進みましょう。方法は主に2つあります。

設定→Windows Updateから簡単アップグレード

最も手軽で初心者の方にもおすすめなのが、Windowsの「設定」からアップグレードを行う方法です。特別なツールを使う必要がなく、インターネットにつながっていれば誰でも簡単に手順を進められます。

- デスクトップ左下の「スタート」ボタンをクリックし、「設定(歯車アイコン)」を開きます。

- メニューの中から「Windows Update」を選択して、アップデート画面へ進みます。

- 画面内に「Windows 11へのアップグレードの準備ができました」と表示されているかを確認します。

- 表示されていれば、「ダウンロードしてインストール」をクリックしましょう。

あとはパソコンが自動でダウンロードとインストールを行ってくれるので、途中で電源を切らないように気をつけながら、しばらく待つだけでOKです。

再起動が必要な場合は案内が表示されますので、その指示に従って進めてください。

インストール完了後、自動的にWindows 11が起動します。初回の設定も案内に沿って行えるので、操作に不安がある方でも安心です。

Windows Updateに表示されないときの対応方法

「設定」画面を開いても、Windows 11へのアップグレード表示が出てこないことがあります。そういった場合は、以下のポイントを確認してみましょう。

- お使いのWindows 10のバージョンが古すぎないか

- PC正常性チェックアプリで「非対応」と表示されていないか

- 一時的なネットワーク障害やサーバー混雑がないか

また、Windows 11の提供が段階的に行われているため、パソコンによっては案内が届くまで時間がかかることもあります。

それでもアップグレード案内が表示されない場合は、次のセクションで紹介する「インストールアシスタント」を利用することで、自分のタイミングでアップグレードを進めることができます。

インストールアシスタントを使う方法

Windows Updateでアップグレードの案内が表示されない場合でも、Microsoftが提供している「Windows 11 インストール アシスタント」を使えば、簡単に手動でアップグレードを始めることができます。

この方法は、Windows 11の要件を満たしているパソコン向けに設計されており、公式な方法として安心して利用できます。

-

- MicrosoftのWindows 11公式ダウンロードページへアクセスします。

- ページ内にある「Windows 11 インストール アシスタント」の項目から、「今すぐダウンロード」ボタンをクリックしてファイルを取得します。

- ダウンロードしたファイルをダブルクリックして起動し、画面に表示されるガイドに従って進めていきましょう。

- 使用許諾契約に同意し、「次へ」をクリックすると、Windows 11のダウンロードとインストールが自動で開始されます。

※Windows 11 インストール アシスタントを使ってアップグレードを進める画面イメージ

※Windows 11 インストール アシスタントを使ってアップグレードを進める画面イメージ

インストール中は何度か再起動が行われますが、特別な操作は不要です。インストールが完了すると、自動的にWindows 11が起動し、設定画面が表示されます。

この方法は、特にWindows Updateにアップグレードが表示されないけれど、すぐに移行したい方におすすめです。

USBインストールメディアを作っておく方法(予備として)

アップグレード作業に不安がある方や、あとで別のPCにもインストールしたい場合には、USBメモリを使ってWindows 11のインストールメディアを作成しておくと安心です。

この手順では、Microsoftが提供する「メディア作成ツール(Media Creation Tool)」を利用します。同じWindows 11ダウンロードページにアクセスし、「インストールメディアを作成する」セクションからツールをダウンロードします。

- ツールを実行すると、言語やエディションを選択する画面が表示されます。

- USBメモリ(推奨容量8GB以上)を選択し、作成を開始します。

- 数分〜数十分で、Windows 11のインストールメディアが完成します。

このUSBメモリを使えば、万が一パソコンが起動しなくなったときでも、手動でWindows 11をインストール・修復することができるため、備えとして非常に便利です。

進行中の画面と所要時間の目安

アップグレードには、パソコンの性能やインターネット環境にもよりますが、だいたい30分〜1時間ほどかかることが多いです。

ストレージ容量に余裕がない場合や、バックグラウンドで別の作業をしている場合は、それ以上の時間がかかることもあります。

インストールの進行状況は、画面に進捗バーやパーセンテージ表示などで案内されるので、こまめにチェックしながら見守ることができます。途中で何度か再起動が入るのは正常な動作ですので、焦らずそのまま待ちましょう。

また、インストール中は一時的にキーボードやマウスの操作が無効になることがありますが、それも異常ではありません。

アップグレード作業に入る前に、念のため作業中のファイルはすべて保存し、アプリケーションは終了しておくのが安心です。

場合によっては、最終ステップで「セットアップの完了」や「設定の適用」などの画面が数分表示され続けることもあります。時間に余裕のあるときに実施するのが理想的です。

アップグレード後にやることチェックリスト

アップグレード後の環境を整えることで、快適さがぐんと増します。

セットアップ完了後の初期画面のイメージ

Windows 11のアップグレードが完了すると、再起動後に新しいデスクトップ画面が表示されます。ここから初期設定がスタートします。

※Windows 11のセットアップ完了後に表示される初期画面のイメージ

この画面から順にネットワーク設定やMicrosoftアカウントの入力、アプリの初期化などを行っていきます。表示されるガイドに従えば、迷わず進められますよ。

この画面から順にネットワーク設定やMicrosoftアカウントの入力、アプリの初期化などを行っていきます。表示されるガイドに従えば、迷わず進められますよ。

プライバシー&個人設定を見直そう

Windows 11では、位置情報や広告表示の設定などが初期状態で有効になっていることがあります。

たとえば、自分の位置情報を利用して近隣の情報を表示したり、興味に基づいた広告を表示する設定などが自動でオンになっている場合があります。

こうした設定は便利に思える一方で、気になる方にとってはプライバシーの管理が大切になります。

「設定」→「プライバシーとセキュリティ」へ進むと、位置情報、アプリのアクセス許可、広告IDの管理など細かく調整できる項目が並んでいます。

特に「アクティビティ履歴」や「診断データの送信設定」は、内容を一度確認し、必要に応じてオフにしておくとより安心です。

プライバシー設定はパソコンを自分仕様にカスタマイズする第一歩として、アップグレード直後に見直しておくと良いでしょう。

ドライバー&アプリを最新に保つコツ

Windows 11にアップグレードすると、一部の周辺機器やアプリが動作に影響を受ける場合があります。そのため、デバイスマネージャーを活用して、ドライバーが最新の状態かどうかを確認しておくことが重要です。

ドライバーとは、パソコンとプリンターやグラフィックカードなどの周辺機器とのやりとりをスムーズにするためのソフトウェアです。古いドライバーが原因で正常に動作しないこともあるので、できるだけ最新バージョンに保ちましょう。

また、アプリケーションも可能な限り最新版にアップデートしておくと、互換性の問題を回避しやすくなります。

特に仕事や学習に使うソフトウェアは、最新の機能や安定性が向上している場合があるため、アップデート情報をチェックする習慣をつけておくと安心です。

不要になったデータを削除して快適に

Windows 11へのアップグレードを行うと、「Windows.old」というフォルダーが自動的に作成されます。

これは、以前のWindows 10のシステムファイルや設定、アプリなどを一時的に保存しておくためのものです。万が一アップグレード後に問題が発生した場合に、元に戻すためのデータとして利用されることがあります。

しかし、このフォルダーは非常に大きな容量を占めることがあり、Cドライブの空き容量を圧迫してしまう原因にもなります。

パソコンの動作が重く感じられたり、他のアップデートが正常に進まない場合などは、ディスククリーンアップ機能を活用して不要なデータを整理するのがおすすめです。

削除方法は簡単で、「ディスククリーンアップ」→「システムファイルのクリーンアップ」を選び、「以前のWindowsインストール」をチェックして削除を実行します。

ただし、一度削除してしまうと元のWindows 10に戻すことはできなくなりますので、アップグレードから10日以上経過して問題がないと確認できてから行うと安心です。

また、他にも一時ファイルや使っていないアプリなどを定期的に整理しておくことで、Windows 11の環境をより快適に保つことができます。

スタートメニューや設定画面の違いに慣れよう

最初は少し操作に戸惑うかもしれませんが、スタートメニューの配置や検索の仕組みなどを一度触ってみることで、すぐに慣れてきます。

特にWindows 11では、スタートボタンが中央寄りに配置され、アプリ一覧の表示方法が変わっています。

最初は「あれ?いつもの場所にない」と思うかもしれませんが、「すべてのアプリ」ボタンを押すと、従来と同じようにアプリの一覧を見ることができます。

また、設定画面も再構成されており、カテゴリがよりわかりやすく整理されています。「設定」→「システム」や「個人用設定」などから、画面の色やテーマ、通知の管理なども簡単にカスタマイズ可能です。

新しいインターフェースに少しずつ慣れていくことで、Windows 11をより自分好みに使いこなせるようになりますよ。

よくあるトラブルQ&A

もしものときも慌てずに。よくある質問を事前にチェックしておきましょう。

元のWindows 10に戻したいときの手順

Windows 11にアップグレードしたものの、「やっぱり慣れない」「一部のアプリがうまく動かない」などの理由で、元のWindows 10に戻したいと感じる方もいるかもしれません。

そのようなときでも、アップグレードから10日以内であれば、簡単な手順で以前の環境に戻すことができます。

具体的には、「設定」→「システム」→「回復」に進むと、「以前のバージョンの Windows に戻す」という選択肢が表示されます。

これをクリックし、案内に沿って操作を進めれば、パソコンが自動的にWindows 10に戻してくれます。

なお、この機能を利用するには、「Windows.old」というフォルダーが削除されていないことが条件です。

すでにディスククリーンアップなどで削除している場合は、このオプションは表示されません。

また、アップグレード後にユーザーアカウントの設定を大きく変更した場合も、戻す機能が無効になることがあるため注意しましょう。

事前に大切なデータのバックアップを取っておくと、より安心して作業が行えます。

起動しない・動作が重いときの対処法

Windows 11にアップグレードしたあと、「画面が真っ暗なまま動かない」「起動が極端に遅くなった」「全体的に操作が重い」といったトラブルが発生することもあります。

まずは落ち着いて再起動を試してみましょう。一時的な不具合であれば、それだけで改善するケースもあります。

再起動でも改善されない場合は、セーフモードで起動してみてください。セーフモードでは、必要最低限の機能だけでパソコンが立ち上がるため、トラブルの原因を特定しやすくなります。

起動後は不要なアプリの削除や、最近インストールしたドライバーの確認・ロールバックを行ってみると良いでしょう。

また、「設定」→「システム」→「トラブルシューティング」から各種診断ツールを使って問題の自動検出・修復を試すのもおすすめです。状況によっては、復元ポイントを使って以前の状態に戻すという方法もあります。

エラーコードが出たときに確認すること

「0x8007007e」などのエラーが表示された場合は、まずは画面に表示されているメッセージをしっかり読み取りましょう。

次に、Microsoftの公式サポートページで該当のエラー番号を検索すると、その原因や発生する状況、具体的な対処法が詳しく掲載されています。

特に、頻出するエラーコードには解決手順の動画や画像つき解説が用意されていることもあるので、落ち着いてひとつずつ確認することが大切です。

Windows 11にしたら印刷できなくなった?対処法は?

アップグレード後に印刷できなくなった場合、プリンタードライバーがWindows 11に対応していないことが原因であるケースが多いです。

まずはご使用のプリンターメーカーの公式サイトを開き、最新のWindows 11対応ドライバーが提供されているかどうかを確認しましょう。

もし見つかった場合は、そのドライバーをダウンロードしてインストールすることで問題が解消することがあります。

あわせて、USB接続やWi-Fi設定など、接続方法の見直しも行ってみるとスムーズに改善することがありますよ。

さらに困ったらMicrosoftサポートへ相談

どうしても解決できないときは、Microsoftのサポートページから直接問い合わせてみてくださいね。

よくある質問(FAQ)

ノートパソコンでも同じ手順でアップグレードできる?

はい、基本的にデスクトップもノートパソコンも同じ手順です。ただしバッテリー残量が十分か、ACアダプターを接続しているか確認しましょう。

作業中に電源が切れたらどうなる?

アップグレード中に電源が切れても、再起動時に自動で復旧する設計になっています。ただし、なるべく作業中は電源を安定させておくことが安心です。

Windows11にしても無料のままで使い続けられる?

はい、Windows 10からのアップグレードであれば、正規ライセンスとして引き継がれます。追加費用などはかかりません。

まとめ|自分のペースで丁寧にアップグレードしよう

Windows 11へのアップグレードは、思っているよりずっと手軽で、手順をきちんと踏めば初心者の方でも無理なく実行できます。

特に大切なのは、事前のバックアップと、パソコンが対応しているかの確認。そして何より「自分のペースで進めること」です。

今回ご紹介した方法をもとに、ゆっくり取り組んでみてくださいね。操作に迷ったときは、無理せずMicrosoftの公式サポートも活用しましょう。