せっかく炊いた炊き込みご飯に芯が残ってしまった…そんな経験はありませんか?具材の影響や水加減、加熱ムラなど、失敗の原因はさまざま。

この記事では、炊飯器・土鍋・電子レンジなど調理道具別に、芯のあるご飯をふっくら美味しく復活させる方法をご紹介します。

さらに、味のリメイクやアレンジ法、次回の失敗を防ぐためのポイントまで網羅。炊き直しに悩む方の強い味方になる内容です。

炊き込みご飯が失敗するワケ

炊き込みご飯でよくある失敗とその原因を詳しく解説します。芯が残る原因を知ることで、次からの対策がしやすくなります。

芯が残る理由とは?

炊き込みご飯で芯が残ってしまう主な原因は、吸水不足や加熱不足にあります。

特に炊き込みご飯は具材も一緒に加熱するため、通常の白ご飯よりも水分調整や加熱がシビアです。

また、炊飯器の種類や年式によっても熱の伝わり方に差があり、同じ手順でも炊き上がりに差が出ることがあります。

さらに、寒い季節はお米の吸水が不十分になりやすく、芯残りのリスクが高まります。

水分と水加減の重要性

具材から水分が出ることを考慮し、いつも通りの水加減では足りなくなることがあります。

炊飯器の目盛りではなく、炊き込みご飯専用の水加減を意識することが大切です。

特に塩分や調味料が多いレシピでは、水分が具材や調味液に吸収されやすくなるため、見た目以上に水の量を意識する必要があります。目分量に頼らず、計量カップできちんと測る習慣も炊き上がりに差をつけるポイントです。

具材の影響とその調整方法

根菜類や鶏肉など水分を吸収しやすい具材は、炊飯中の水分バランスを崩す原因になります。

具材は下ゆでしておくか、水分が出やすいものと混ぜすぎないようにしましょう。

さらに、具材を入れるタイミングも重要で、早すぎると水分が具材に偏ってしまい、均等に炊き上がらなくなることがあります。

具材を中央に寄せて配置するなど、炊飯時の水と熱の循環を妨げない工夫も効果的です。

再炊飯の基本方法

芯が残ってしまったご飯も、少しの工夫でおいしく復活可能です。道具に合わせた基本の再加熱方法をご紹介します。

炊飯器を使っての再炊飯法

芯が残ってしまった場合は、炊飯器に大さじ2〜3杯の水を追加して、再度「炊飯」または「再加熱」モードで炊き直します。

事前にご飯全体をしゃもじで軽くほぐすことで、熱がまんべんなく行き渡り、芯が解消されやすくなります。

また、水を加える際にはご飯の中心部に注ぐようにすると、芯が残りやすい部分に効率よく水分が届きます。

底の焦げつきには注意し、焦げがすでにある場合は無理に混ぜず、上部だけを再加熱する方法も有効です。

再炊飯後はしっかり蒸らすことも大切で、フタを開けずに10分ほど置くとふっくらと仕上がります。

土鍋での再炊飯手順

土鍋の場合、残ったご飯に少量の水を加え、弱火で5〜10分ほど蒸らし加熱します。

特に土鍋は直火を使うため、焦げつきやすく、火加減の調整がポイントになります。

加熱中は鍋底からパチパチと音が聞こえ始めたら火を止め、余熱で蒸らすと焦げを防げます。

また、フタを開けずに加熱を続けることで、蒸気の循環が生まれ、ご飯全体が均一に温まります。加熱後は5分ほど蒸らしてから軽く混ぜてください。

電子レンジでの手軽な再加熱

少量であれば、耐熱容器に移してラップをかけて電子レンジで加熱するのも有効です。

600Wで1〜2分を目安に温め、水分が足りなければ小さじ1〜2程度を追加してください。

ご飯に水をふりかけてからラップをかけると、蒸気で全体がしっとり仕上がります。

加熱後は、熱が全体に行き渡るように一度かき混ぜてからさらに20〜30秒加熱するのがおすすめです。容器が熱くなるため、取り出しの際は火傷に注意してください。

特別な場合の再加熱方法

時間がないときや少しだけ加熱したいときに便利な方法です。早炊きモードや少量対応の工夫をご紹介します。

早炊きモードの活用

短時間で加熱したい場合には、早炊きモードが役立ちます。長時間加熱よりもムラなく仕上がることがあります。

また、早炊きモードは短時間で高温加熱を行うため、芯が残りがちな部分にも熱がしっかり届きやすく、再炊飯には適した機能といえます。

忙しい朝やお弁当作りの際にも活躍する便利な方法です。

大さじを使った水分調整

加える水は少なめからスタートし、大さじ単位で調整することで、水っぽくならずにリカバリーが可能です。

目安としては、大さじ1でおよそ15mlの水分が加わるため、調整しやすいのがメリット。

加熱前に全体を軽く混ぜてから水を加えると、より均一な仕上がりになります。

最適な具材の選び方

再炊飯時に追加する具材は、加熱時間が短くて済むものがおすすめ。きのこ類や薄切りの野菜がベストです。

さらに、火の通りが早いウインナーや細切りの油揚げなども好相性。ご飯に彩りを加えつつ、食感のバリエーションも楽しめるのでリメイク感覚で活用できます。

再炊飯で気をつけるべきコツ

再加熱する際に気をつけたいポイントをまとめました。ちょっとした工夫でムラなく美味しく仕上がります。

吸水と浸漬のポイント

再炊飯前にご飯に水を含ませるため、5分ほど置いてから加熱するのがコツ。これにより、加熱時に芯が残りにくくなります。

特に冷蔵庫で保存していたご飯は乾燥しがちなので、水を吸わせる工程はより重要です。

また、米粒の中心まで水が届くことで、お米全体にまんべんなく熱が入り、ふっくらとした炊き上がりになります。

加熱時間の調整法

再炊飯では、最初の炊飯よりも短時間でムラなく仕上がるよう設計されているので、失敗を防ぎやすくなります。

特に再加熱モードは全体にまんべんなく熱を伝える設計になっており、過加熱による焦げやパサつきを防ぐことができます。

状況に応じて手動で炊飯時間を調整できる機種であれば、短時間設定から様子を見るのがおすすめです。

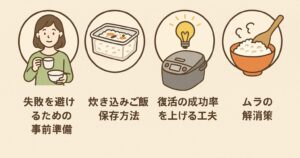

ムラの解消策

再炊飯する際はご飯を均等に混ぜてから行うことで、加熱のばらつきが少なくなり、食感が均一に整います。

特に端や底に残った芯は熱が届きにくいため、しっかり混ぜましょう。しゃもじでやさしく上下を返すように混ぜることで、潰さずに全体を均一に整えることができます。

ムラのない仕上がりは、食感のバラつきを防ぎ、再炊飯とは思えない美味しさに近づけてくれます。

炊き込みご飯の復活レシピ

芯が残ったご飯でも工夫次第でおいしくリメイクできます。食材や調味料を活かしたレシピをご紹介します。

具材を活かしたリメイク方法

リメイクとして、焼きおにぎりや雑炊にするのもおすすめ。香ばしさを加えることで、芯の食感も気にならなくなります。

焼きおにぎりはフライパンやトースターで両面をこんがり焼くことで、香ばしさが際立ち、見た目にも美味しそうに仕上がります。

雑炊にする場合は、だしやお湯を少し多めに加えることで芯がふやけて柔らかくなり、優しい味わいの一品になります。

冷蔵・冷凍した炊き込みご飯のリメイクとしても便利です。

調味料の追加と工夫

再炊飯後に薄味になってしまった場合は、醤油やみりんを少量加えると風味が戻ります。味見をしながら調整しましょう。

さらに、白だしやだしパックを使った簡易だしを加えると、旨味がプラスされて全体のバランスが整います。

塩味が物足りないと感じる場合は、少量の塩昆布や梅干しを添えるのもおすすめです。

新たな料理へのアプローチ

炊き込みご飯を具にしてオムライス風にしたり、卵でとじて丼ものにしても美味しくアレンジできます。

オムライス風にする場合は、ケチャップではなく和風だしをベースにすると、ご飯の味わいともなじみやすくなります。

また、だし巻き卵の中に詰めたり、おにぎらずにするなど、見た目に楽しいアレンジも可能です。

調味料を使ったアレンジ

飽きずに楽しむための“味変”テクニックをご紹介します。調味料や香味食材を上手に使って変化を楽しみましょう。

味変テクニック

だし醤油、バター、白だしなどを少量追加することで、炊き込みご飯の風味に変化をつけられます。

さらに、すりおろし生姜や柚子皮をほんの少し加えると、香りが立ってより奥深い味わいに。

味が単調に感じたときには、塩昆布や青じそなどのアクセントもおすすめです。

味変は一度にたくさん加えるのではなく、少しずつ様子を見ながら加えるのがポイントです。

フレーバーを引き立てる方法

ごま油やゆず胡椒を仕上げに加えると、香り高く仕上がり、まるで別メニューのような楽しみ方ができます。

また、バジルや大葉、パクチーなどの香味野菜を添えるだけでも、印象ががらりと変わります。

食べる直前に加えることで香りが際立ち、より一層満足度の高い一皿になります。

新しい具材の提案

たけのこ、枝豆、ちりめんじゃこなど、季節の食材を取り入れると彩りも良く、リピートしたくなる一品に。

加えて、舞茸やひじき、にんじんの千切りなどを加えると、食感のバリエーションが広がり、見た目にも美しく仕上がります。

季節の野菜を上手に取り入れることで、同じレシピでも毎回違った味わいが楽しめます。

再炊飯成功の秘訣

事前の準備や保存方法にもコツがあります。炊き直しを成功させるための知恵をチェックしてみましょう。

失敗を避けるための事前準備

炊飯前にしっかり吸水させる、具材の水分量を調整するなど、丁寧な準備が失敗を防ぐカギになります。

特にお米は、水を吸収する時間によって炊き上がりの柔らかさや食感が大きく変わるため、炊き込みご飯の前には30分以上の浸漬を推奨します。

また、具材は水分を含みすぎないように下処理を行うと、炊飯中の水分バランスが安定します。ちょっとした一手間が、ふっくら仕上がるご飯の秘訣です。

炊き込みご飯の保存方法

冷蔵保存の場合は密閉容器で1〜2日以内に。

冷凍する場合は小分けにしてラップし、解凍時は再加熱をしっかりと。冷凍する際は平たくして急速冷凍すると、解凍時にムラが出にくくなります。

解凍後は電子レンジで均一に温めるか、再炊飯してしっかり熱を通すことで、安全かつ美味しくいただけます。

復活の成功率を上げる工夫

水分と熱をしっかり通す工夫を忘れずに。再炊飯の前にレンジで軽く温めてから加熱するのも効果的です。

特に冷蔵・冷凍後のご飯は中心部が冷たいままだと加熱ムラが出やすいため、あらかじめ温めておくことで再炊飯の効率が上がります。

加える水分は少しずつ様子を見ながら調整し、加熱後にはしっかり蒸らすことも成功の鍵となります。

完璧な炊き込みご飯のための準備

最初のひと手間で出来上がりに差が出ます。お米や具材、炊飯器の選び方など、基本をしっかり押さえましょう。

お米の選び方と浸漬時間

無洗米は浸水時間が長めに必要。ふっくら仕上げるために30分〜1時間の浸漬を心がけましょう。

また、精米してから時間が経ったお米は吸水力が落ちているため、やや長めの浸漬が推奨されます。

さらに、水温が低い冬場は吸水に時間がかかるため、ぬるま湯を使うのも一つの工夫です。

これにより、炊き上がりのムラを減らし、全体が均一にふっくらとした仕上がりになります。

具材の下ごしらえ

具材は炒めて余分な水分を飛ばすか、事前に軽く火を通しておくと、炊飯時の水分量が安定します。

特にキノコ類や根菜は加熱することで水分が抜け、旨味も凝縮されて美味しさがアップします。

さらに、肉類や魚介類を使う場合も、あらかじめ下処理をして臭みを取っておくことで、仕上がりの風味に差が出ます。

炊飯器の選び方と機能

「炊き込みご飯モード」や圧力機能付きの炊飯器を使うと、芯が残りにくく、仕上がりに差が出ます。

最新の炊飯器には、食材ごとに加熱を調整するセンサー機能が付いたものもあり、特に具材の多い炊き込みご飯にはぴったりです。

保温性や蒸らし機能の性能も重要で、美味しさを引き出すためには炊飯器選びも一つのポイントになります。

失敗から学ぶ炊き込みご飯の知恵

実際の体験談やネットでのアドバイスを参考にしながら、次の炊き込みご飯に活かせるヒントを見つけてみましょう。

実際の経験談と成功例

「芯があったけど再炊飯でふっくら!」「土鍋での加熱が一番美味しく仕上がった」など、読者の体験談も炊飯スキル向上のヒントになります。

また、「冷凍ご飯を再加熱したらむしろもちもち食感になった」という声もあり、意外な成功例が参考になります。

SNSや口コミサイトには、実際に試してみたからこそ分かるコツや感想が多く寄せられており、自分の調理スタイルに合った方法を見つける手がかりとなるでしょう。

知恵袋からのアドバイス

ネット上の口コミでは「水分量は控えめが吉」「一度に混ぜすぎないこと」などの声も多く、実用的なヒントが詰まっています。

ほかにも「炊飯後すぐにフタを開けない」「具材は中央に寄せるように配置」など、細やかな工夫が再炊飯の成功率を高めるカギになります。

こうしたアイデアは、家庭ごとに異なる炊飯器や調理環境にも柔軟に対応できるヒントとして重宝します。

次回の炊き込みご飯の教訓

炊く前の吸水時間、具材のカット方法、水加減の再確認を心がけましょう。次回は失敗しないための備えになります。

また、具材の配置や炊飯モードの選択、加熱前の下ごしらえなども見直すことで、炊き上がりの精度が向上します。

初めてのレシピでは少量で試す、試食しながら微調整するなど、段階的な工夫も次回成功のポイントになります。

まとめ

芯が残ってしまった炊き込みご飯も、ちょっとした工夫や道具の特性を活かせば、驚くほど美味しく復活できます。

この記事では、再炊飯の基本からリメイク術、再発防止のコツまで幅広くご紹介しました。

うまくいかなかった経験を次に活かすことで、毎回の炊飯がもっと楽しく、安心できるものになります。

もし同じ悩みを抱えていたら、ぜひ何度でもこの記事を読み返して、あなたの台所で役立ててみてくださいね。